Москва в серебре: когда каждое украшение - часть нашей идентичности

1.3К5 февраля 2025 г.Серебро

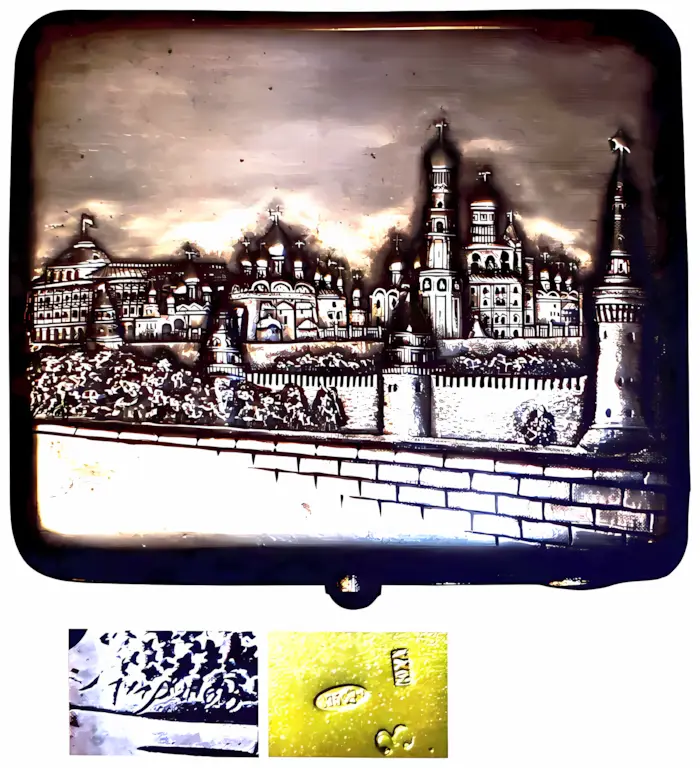

В каждом городе есть свои знаковые места, формирующие его облик.Для Москвы таких мест множество. Кремль — его панорама изображена на портсигаре, который демонстрирует классический вид на Кремль с Большого каменного моста .

Архитектурные линии Кремля образуют стройный ряд башен, церквей и колоколен. Центральное место занимает колокольня Ивана Великого, окруженная силуэтами соборов. Влево виден Большой Кремлевский дворец. В левом углу портсигара, среди ветвей деревьев, скрыта подпись автора — «Миронов». Клейма на изделии: «875», профиль рабочего с молотком, знак «дельта» Московского пробирного управления, и «ЮХА» — вероятно, Ювелирный художественный комбинат, 1953—1954 годы. (Данные основаны на каталоге под редакцией М.М. Постниковой-Лосевой.)

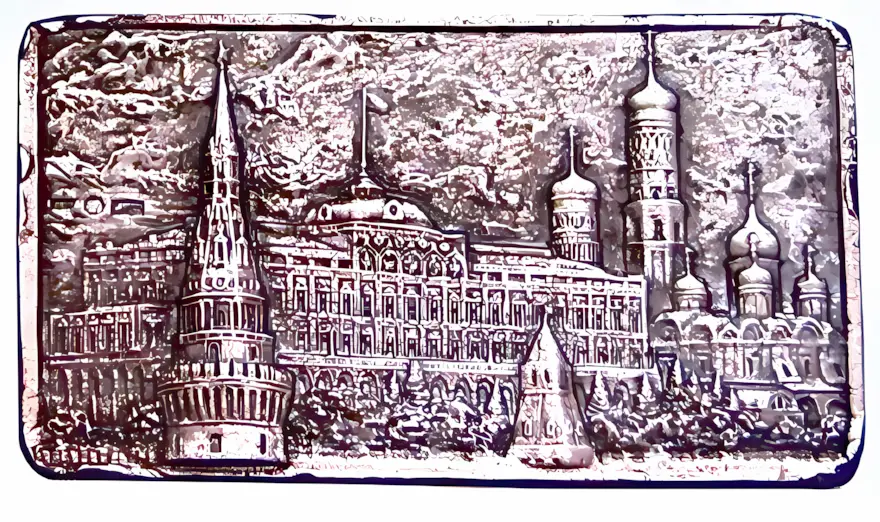

Почти тот же ракурс, но с другими пропорциями, представлен на ювелирно оформленном памятном знаке, выпущенном в честь II Международной конференции по истории сердечно-сосудистой хирургии в 2002 году, созданном главным художником Московского монетного двора В.М. Ерохиным . Здесь в центре композиции располагается Большой Кремлевский дворец архитектора К.А. Тона. Ручная работа выполнена с такой внимательностью к деталям, что можно различить даже кирпичную кладку башен и буквы на верхнем ярусе колокольни Ивана Великого. Габариты знака составляют 70x40x5 мм. На памятном знаке присутствует клеймо пробы «СрМ925», «женский профиль в круге», именник «ММД» и «БМ». Примечательно, что, согласно архиву Московского монетного двора, было выпущено всего 27 экземпляров этого знака!

Подобный ракурс Кремля можно увидеть и на старой театральной сумочке с цепочкой, отмеченной пробой «84», созданной в Москве мастером «Ф.А.А.» (что означает Ф.А. Абакумов, владелец ювелирной мастерской с 1868 по 1908 год), и пробиром «А.А/1891» (А.А. Арцибашев, 1891—1896). В черненом геометрическом орнаменте сумочки повторяется тот же взгляд на панораму Кремля . Изменения, произошедшие в истории, к сожалению, столь значительны, что в таком масштабе воспринимать их не всегда легко.

Схожие ощущения возникают и при взгляде на подстаканники с чернью , изготавливаемые с аналогичным дизайном. Эти подстаканники были произведены на Великоустюжской фабрике «Северная чернь» в 1961 и 1968 годах с пометками «СЧ1» и «СЧ8» соответственно.

На просторах серебряных изделий можно обнаружить множество уникальных предметов, изображающих Красную площадь, где особенно бросаются в глаза храм Василия Блаженного и Спасская башня. Прекрасно проработанный силуэт Покровского собора, известного также как храм Василия Блаженного, украсил оборотную сторону впечатляющей ложки для варенья с витой ручкой, имеющей впечатляющий диаметр 6 см . Ручка ложки так же декорирована чернью, придавая изделию дополнительную изысканность. Созданная в 1880 году в мастерской В.С. Семенова, эта ложка представляет собой пример высококачественного исполнения (клейма: «84-ГМ*, И.К/1880 и ВС»). Основатель фабрики В.С. Семенов начал свое дело в 1852 году, а к 1873 году у него уже трудилось 40 мастеров. В начале XX века его дело успешно продолжила дочь, М.В. Семенова. Маленькие ложки для варенья из этого комплекта также украшены стилизованными изображениями как храма, так и Спасской башни.

Спасская башня регулярно встречается на современных серебряных изделиях, посвященных Москве. Обратим внимание на изображение Спасской башни, запечатленное на крупном портсигаре, который был изготовлен в 1955 году . Готическая стройность башни гармонично вписывается в архитектурный ансамбль средневековой кирпичной стены. Силуэт Спасской башни обрамлен изысканным орнаментом, дополненным колосьями (клейма: «АМЮ5, лопатка с профилем и 875»). В том же ряду, где изображается та же башня, находится и чайный набор, включающий подстаканник с отрывной надписью «МОСКВА» и чайную ложку . Подстаканник был сделан в 1968 году на Московском ювелирном заводе, его пробирное клеймо: «звезда и 875», в то время как ложка была выпущена на фабрике «Северная чернь» в тот же самый год . Оба предмета выглядят так, как будто были созданы для одного комплекта.

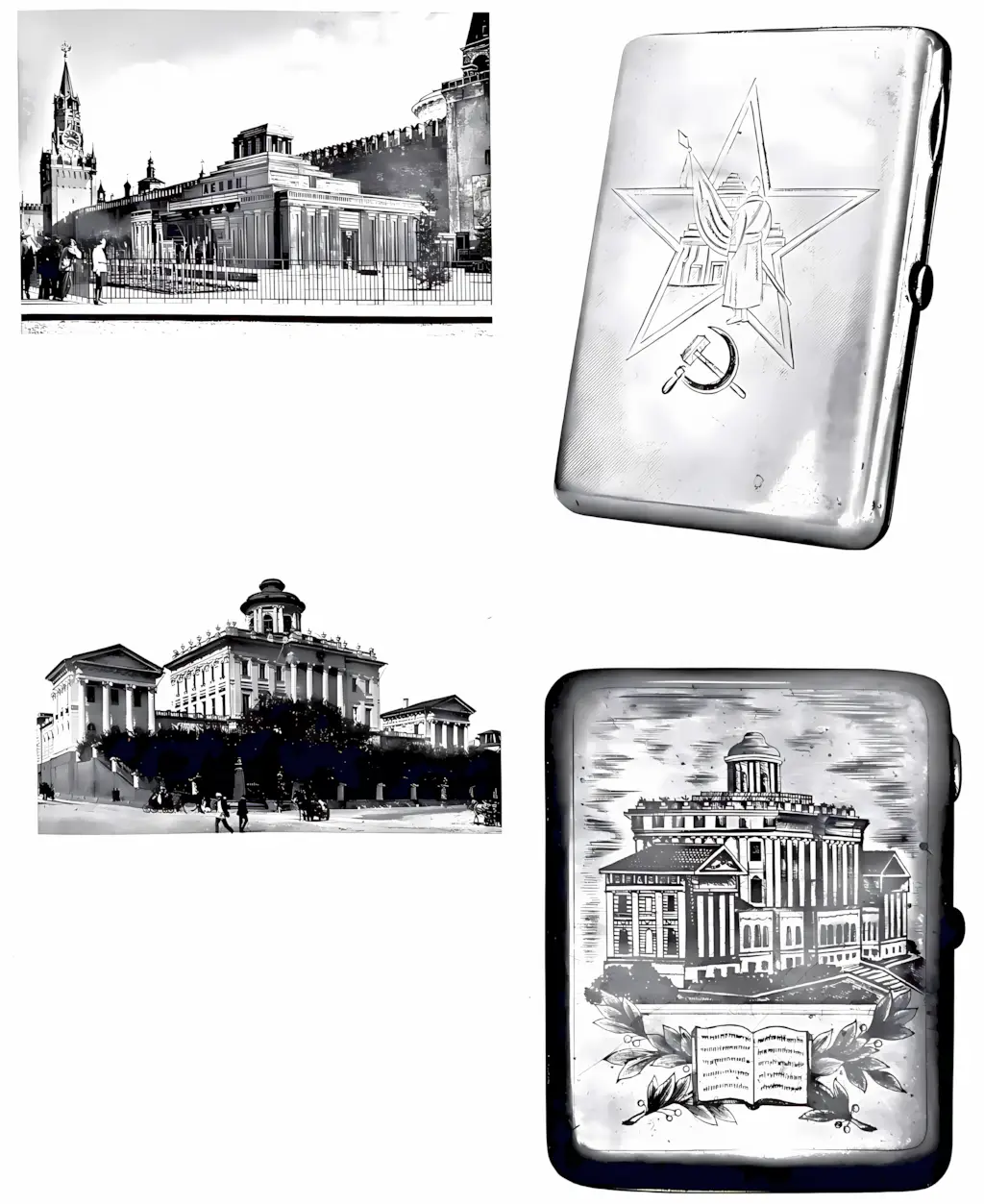

Образ мавзолея Ленина, построенного в 1934 году под руководством академика А.В. Щусева, знаком каждому. Однако один из предметов коллекции переносит нас в 1924 год – год, когда был возведен оригинальный деревянный мавзолей с усеченной ступенчатой пирамидой. Для увеличения долговечности деревянные элементы покрылись масляным лаком, что сделало их стильного светло-коричневого оттенка. Входные двери и колонны верхнего портика оказались выполнены из черного дуба . Этот деревянный мавзолей, к сожалению, просуществовал всего пять лет. С учетом этих исторических событий, я обнаружил редкий портсигар времен 1920-х годов, на внутренней стороне которого изображен этот мавзолей . Неподалеку, словно в почетном карауле, стоит красноармеец в буденовке с наклоненным в трауре флагом. Внутри пятиконечной звезды расположены серп и молот – знаковые символы революции упорядоченно собрались в гравированной миниатюре, которая точно отражает дух своего времени и подчеркивает подлинность изделия. Указание на маркировку представлено единственным клеймом «84», что говорит о том, что использовалась старая заготовка.

Поднимемся на верхнюю террасу дворца, стоящего на краю одного из московских холмов . Изначально это был изумительный архитектурный и парковый комплекс, который привлекал множество посетителей. Спускаясь вниз по ярусам, мы сталкивались с регулярным парком, в котором за редкими растениями и животными наблюдали толпы людей. Удивительно, но современное изображение этого места на портсигаре передает дух тех времён — оно отражает вид на дом Пашкова с раскрытой книгой, что символизирует его роль в истории Государственной публичной библиотеки. Клеймо изготовителя: «АМЮЗ» — артель «Московский ювелир», 1953 год, пробирное клеймо: «лопатка с профилем, буква «дельта» и 875».

Интересно отметить, что использование клейма с пробой в виде лопатки было введено только с 1954 года, что создает небольшую временную неточность. В те благодатные годы выпускались не только портсигары, но и различные предметы, такие как шкатулки, пудреницы и подстаканники, на которых изображались Кремль, гостиница «Москва», Большой театр и множество других московских достопримечательностей.

Переносимся еще на сто лет назад. В тот период город защищали земляные валы, которые на значительных участках совпадали с современным Садовым кольцом. Войти в Москву можно было исключительно через огромные ворота, расположенные внутри этих валов. В некоторых местах такие въезды выглядели скромно, в других же они мерцали столичной роскошью. Парадные ворота, помимо своей основной функции, часто служили триумфальными арками. Одним из таких сооружений были Красные ворота — деревянные конструкции, сгоревшие в 1753 году и заменённые каменным вариантом, созданным архитектором Д.В. Ухтомским в 1755—1757 годах . Эти ворота простояли почти два века и были снесены в 1927 году. Название «Красные ворота» сейчас у большинства ассоциируется с одноимённой станцией метро или площадью на Садовом кольце, но в старинной Москве это был просто цвет въезда. Их изображение можно увидеть на чернённом портсигаре или небольшой коробочке для нюхательного табака, датируемом концом XIX века . Клейма: «84-ГМ». Пробирный мастер: «СМ/1896» (С.Н. Милютин, Москва, 1896 г.).

Следующий предмет вызывает живой интерес, и я готов поспорить на тысячу к одному — вам будет нелегко определить изображённое на нём место. Это водочная стопка с чернью, на которой выгравирована надпись: «Москва. Дума». Клеймо: «84 и женская голова в кокошнике, повернутая вправо», согласно каталогу, относится к 1908—1926 годам. Многие сразу могут вспомнить место рядом с Историческим музеем, где в период с 1890 по 1892 год было построено здание специально для Московской городской думы, спроектированное Д.Н. Чичаговым . Да, большинство знает его как Центральный музей Ленина. Однако, давайте рассмотрим детальнее. На стопке изображён двухэтажный особняк, выполненный в архитектурных формах XVIII века . Можно было бы предположить, что на месте старого особняка возведён новый, но данное предположение ошибочно — история оказалась гораздо более интересной.

На стопке изображено стилизованное воплощение дома Шереметева, находящегося по адресу улица Воздвиженка, 6. Он некогда был основным зданием обширной усадьбы и располагался в глубине парадного двора, который смотрел в сторону Воздвиженки, непосредственно перед зданием Военторга, тоже уже исчезнувшим. Этот дом отделялся от улицы солидной каменной оградой с колоннами, придающими ему особую торжественность. От усадьбы Шереметева сохранился лишь так называемый «наугольный дом» по адресу Воздвиженка, 8, который стал единственным свидетелем былого величия. В разные годы в этом доме располагалось множество учреждений, включая Московскую городскую думу, что делает его еще более значимым в историческом контексте.

Следующее здание, о котором стоит рассказать, безусловно, известно многим, хотя почти никто из нас не имел возможности его увидеть в его первозданном виде. Однако каждому, кто хоть немного знаком с историей Москвы или хотя бы знаком с записями Гиляровского, представляется место, где более 250 лет возвышалась Сухарева башня. Эта величественная структура была построена в 1692–1695 годах на месте старых деревянных Сретенских ворот Земляного города, на пересечении Садового кольца и улицы Сретенка, по указанию Петра I и проекту великого архитектора М.И. Чоглокова .

В старых путеводителях можно найти описание Сухаревой башни как поистине грандиозного сооружения, заметного из многих точек столицы, сопоставимого по высоте с храмом Христа Спасителя. Именно поэтому любой, кто приезжает в Москву, считает своим долгом первым делом посетить Кремль, подняться на колокольню Ивана Великого, помолиться в храме Спасителя, а затем, по крайней мере, проехать мимо Сухаревой башни, известной не только своими чудесами, но и огромным резервуаром, который в XVIII столетии снабжал город чистой водой. В 1829 году на ее базе создали водохранилище из чугунных плит, способное вместить до 7 тысяч ведер, откуда вода поступала в столичный водопровод вплоть до Мытищ. Это притягивало внимание к башне, делая ее не только элементом архитектурного ландшафта, но и центром интереса для многих москвичей и гостей города.

При нашем воображаемом путешествии мы приближаемся к Сухаревой башне по уютной улице Сретенка, и с каждым новым шагом массивный силуэт башни поднимается над нами . Это вполне объяснимо, ведь высота башни достигала невероятных 30 саженей, что соответствует почти 65 метрам по современным меркам. Не так много существующих шпилей и маковок церквей могли бы сравниться с этой грандиозностью.

В контексте московской топографии особое внимание привлекают чайные ложки, которые, как правило, ворота в удивительный мир ювелирного искусства. Мастера, создавая их, нередко избегали стремления к точным копиям, сосредоточившись на передаче общего впечатления и атмосферного восприятия архитектурных элементов. Таким образом, Москва в изображениях на ложках представлена не как строго документальное изображение, а скорее в стилизованной интерпретации, что позволяет разглядеть образы знакомых сооружений под новым углом. Хотя в более тщательном изучении можно обнаружить определенные несоответствия в пропорциях и деталях.

Вот шесть изящных ложечек для варенья, датируемых 1879 годом, изготовленных на уже упоминавшейся фабрике В.С. Семенова . Витые ручки аккуратны, исполненные без эмали. На выпуклой оборотной стороне ложек видно, что рисунок обрамлен позолоченной каемкой, которая не имеет орнаментов. С ювелирной точностью работают мастерские над изображениями ансамблей Большого Кремлевского дворца, Соборной площади, Спасской и Кутафьей башен. Также имеется большой набор ложек, декорированных гравировкой и химическим чернением . На них запечатлены Спасская башня, Угловая башня, храм Христа Спасителя, Сухарева башня и ансамбли церквей... Каждая ложка имеет овальное клеймо: «84» и изображение женщины с кокошником, повернутой влево, что указывает на период 1899—1908 годов, с знаком «дельта» Московского пробирного управления. Именник мастера — «ГМ.» — это Г.А. Митрофанов, владелец мастерской, занявшейся золотым и серебряным делом в 1908—1917 годах.

Нет нужды представлять читателю клеймо Ивана Хлебникова. Это клеймо с двуглавым орлом Поставщика Высочайшего Двора сразу вызывает ассоциации. В каталоге М.М. Постниковой говорится: «Хлебников Иван Петрович, до 1867 года работал в Петербурге. В 1870 или 1871 году основал собственную фирму в Москве. По данным на 1882 год, на фабрике работало 150 человек, а годовой оборот составлял от 200 до 300 тысяч рублей. В 1897 году на фабрике были установлены две паровые машины и один паровой котел, на которые было выпущено продукции на сумму 172 372 рубля».

Дорогие традиции живут на ярлыке фирмы Хлебниковых . Их деятельность была неразрывно связана с работой и домом на Таганке. Вот современные фотографии этих исторически значимых мест для серебряного дела России: фабрика Хлебникова (впоследствии ставшая Платиновым заводом), имение напротив , где, по преданиям, жил основатель компании Иван Хлебников, а также дом его сына М. Хлебникова, расположенный на углу Гончарной улицы и Рюмина переулка .

Переносимся в времена, когда ювелирное искусство было неотъемлемой частью культурной жизни Москвы. Каждый предмет, каждая ложка или кулон становились не только утилитарными вещами, но и произведениями искусства, которые передавали дух своего времени. Виток истории оставляет в наследии уникальные артефакты, полные эмоций и воспоминаний. Ложки, например, не только служили для подачи варенья, но несут в себе жизнеутверждающую энергетику Москвы, ее архитектурное величие и культурное наследие.

По мере изучения истории московского серебра, взгляд все чаще возвращается к именам, которые оставили свой след в этой отрасли. К примеру, клейма талантливых мастеров, таких как Г.А. Митрофанов или Иван Хлебников, энтузиасты своего дела, и их работа служила символом высоких стандартов ювелирного мастерства того времени. Каждый штамп, каждая деталь говорили о безупречности исполнения и глубоком уважении к традициям.

Кроме ложек, разнообразие форм и функций серебряных изделий поражает воображение. В историческом контексте особую ценность приобретали не только функциональные вещи. Посуды, рамки для дней торжеств, а также ювелирные украшения хорошо показывают богатство художественного языка мастеров. Так, на каждом предмете, будь то чайник или набор салатниц, отображется неповторимый стиль, превосходящая техника и стремление к совершенству.

Возвращаясь к творениям Хлебникова, стоит отметить, что их клеймо на каждом изделии гарантировало высокое качество и подлинность. Эмблема с двуглавым орлом становилась символом доверия как для клиентов, так и для потомков, лишний раз подчеркивая значимость назначенных им традиций и православных ценностей. Эти мастера создавали философию, одухотворяющую каждый предмет, их труды объединяли поколения, сохраняя в памяти дух столицы и уникальные моменты ее истории.

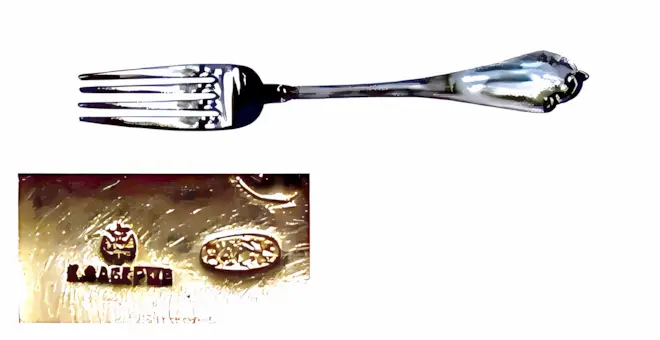

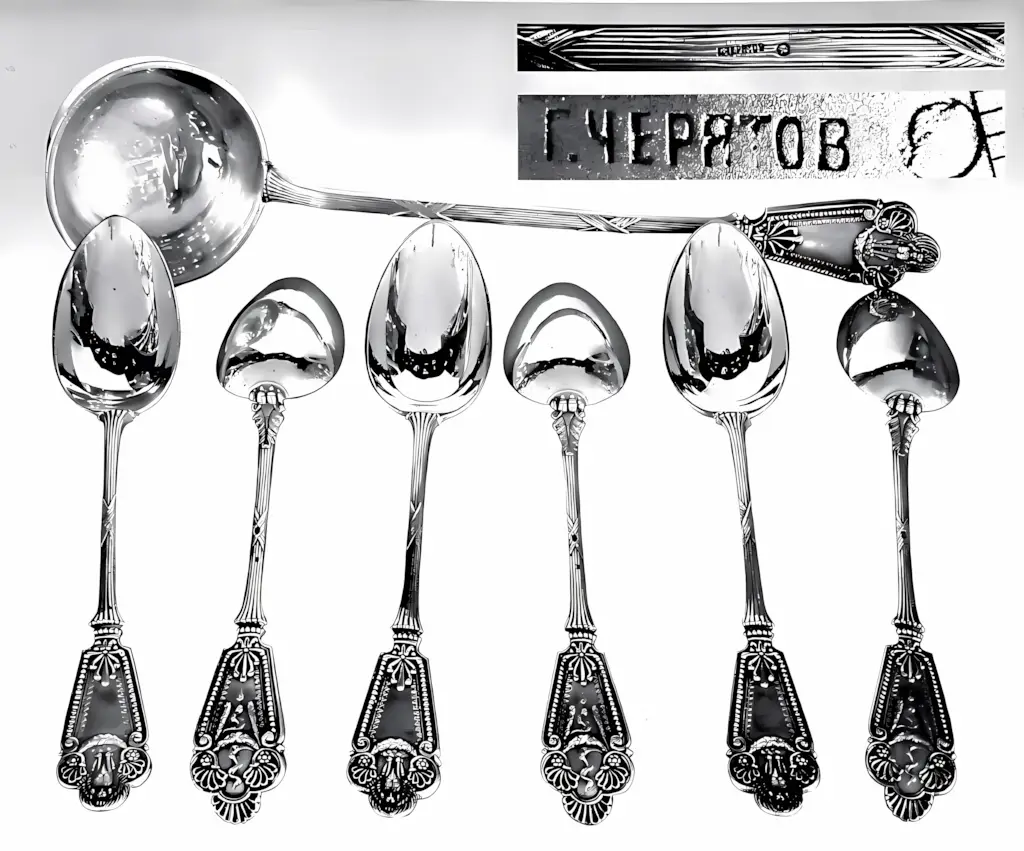

Еще одним интересным аспектом московского ювелирного искусства являются клейма известных мастеров, которые переносят нас в другую эпоху Москвы. Например, клейма «К. Фаберже» на вилке и клейма «Г. Черятов» и «Г.Ч» на столовом наборе представляют два разных уровня популярности. Если Фаберже признан на весь мир, то имя Григория Кузьмича Черятова малоизвестно широкой аудитории, хотя его изделия вполне отчётливо выделяются своим стилем и качеством. Интересно, что клеймо Черятова не имеет твердого знака на конце фамилии, что не является ошибкой; результатом этого стало «предварение» реформы орфографии, вводившейся в марте 1917 года. Отсутствие двуглавого орла на клейме показывает, что заказчиков, каковых можно было встретить среди высокопрофильных клиентов, к числу которых относился Императорский двор, у Черятова не было. Однако он нередко изготавливал уникальные изделия, которые подавались в продажу через магазин Федора Лорие («ЛОР1Е»), произведения которого пользовались такой же популярностью, как и продукция Фаберже или Хлебникова. Информацию о сотрудничестве Черятова с Фаберже подмножества изделий приводят исследования А.Н. Иванова в его трудах «Мастера золотого и серебряного дела в России (1600-1926)» (М, 2002).

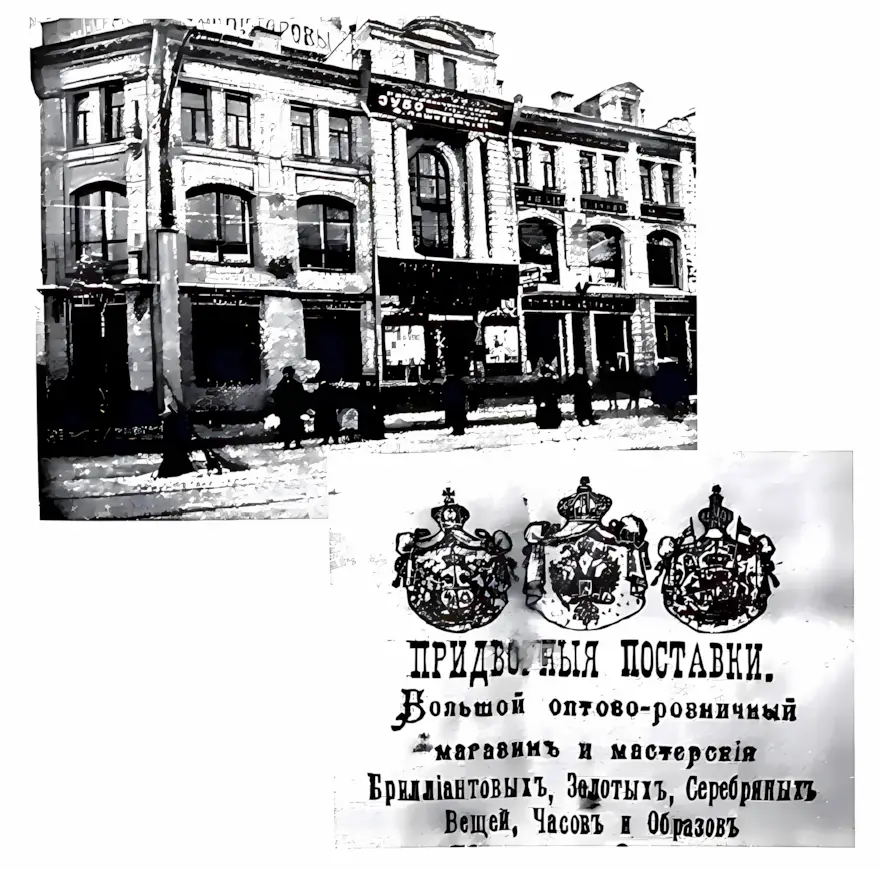

Интересно, что фирменный магазин Федора Лорие находился в одном из самых элитных районов столицы – на Кузнецком мосту, в здании Московского купеческого общества . Находился там же и магазин московского филиала Фаберже. Хотя здание с тех пор почти не изменилось, в XIX веке оно выглядело гораздо более роскошно. Красивые экипажи и элегантно одетые люди заполняли улицы, создавая атмосферу процветания и богатства. Время изменило облик города, унёснув реку Неглинную под землю, а Кузнецкий мост, когда-то как пешеходный переход, оказался скрытым под слоями земли и асфальта. В то же время, серебряные изделия мастеров старинного времени обрели гораздо более благоприятную судьбу: они способны доживать до новых эпох, сохраняя свою уникальность и стиль, в то время как здания, такие как дом на Кузнецком мосту, становятся лишь тенью своего прежнего величия в истории «серебряной» Москвы.

М.А. Булгаков метко отметил, что «рукописи не горят». Действительно, достижения рук человеческих не сгинут бесследно во времени. Уникальные серебряные изделия служат связующим звеном между эпохами, сохраняя отголоски давно ушедших периодов, в том числе и воспоминания о тех местах, которые время стерло с лица земли, или о тех событиях, что кардинально изменили облик столицы.