В нашем Telegram-канале — редкие картины, старинные предметы роскоши и увлекательные рассказы о мире коллекционирования. Подпишитесь и откройте для себя сокровища искусства!

Фарфор: Искусство создания и восстановления из слоев времени

4.6К28 января 2025 г.Фарфор

Истоки восстановления

Как только человек научился создавать изделия из подручных материалов, возникла необходимость в их восстановлении, когда что-то ломалось или серьезно повреждалось. Археологи, исследующие древние сосуды разных культур и эпох, часто находят улики, указывающие на использование клея и методов чинки. Одним из первых известных клеев был битум, представляющий собой природную смолу, образовавшуюся в результате выветривания нефти. Этот материал все еще использовался для заделки трещин и устранения мелких дефектов керамики. Экспонаты Британского музея, датируемые 7000–1500 годами до н.э., служат примером примитивного, но эффективного ремонта, осуществленного с помощью битума. Наиболее ранним методом чинки, вероятно, стало продевание веревки через отверстия, просверленные в краях черепков, что позволяло соединять фрагменты. Позже для склеивания начали использовать бронзу и свинец, что обеспечивало долговечность восстановленных произведений. Так до нас дошли многие шедевры античной вазописи, спасенные от разрушения.

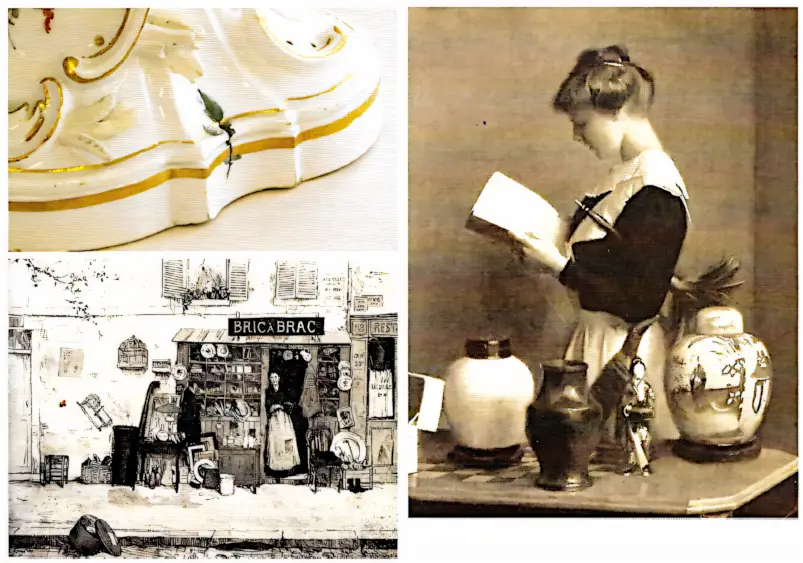

С наступлением эпохи Ренессанса в Европе, когда начали формироваться первые собрания антиков, появляется и профессия реставратора. Эти специалисты стремились скрыть следы времени, восстанавливая целостный вид поврежденных артефактов, чтобы они вновь стали объектами восхищения и ценности. Способы их работы оставались актуальными в XVII-XVIII веках, на фоне растущего интереса к антиквариату и фарфору. Однако с началом XIX века, под давлением спроса на старинные предметы для декора, реставраторы начали воссоединять фрагменты из различных источников, создавая «фантазийные» изделия. Удивительно, но швы от склеивания и даже осколки стали признаком подлинности, и нередко их искусственно имитировали фальсификаторы. С 1950-х годов музейная практика начала уделять больше внимания уничтожению следов старой реставрации. Специалисты рекомендовали сохранять лишь оригинальные части, предоставляя зрителям возможность активировать свое воображение в процессе созерцания. На сегодняшний день научный подход к реконструкции и восполнению утрат становится нормой в музеях по всему миру, а интерес к истории реставрации только растет. Мастера прошлых времен не оставили записей о своих методах, и чтобы выяснить их секреты, мы опираемся на редкие письменные свидетельства и современные открытия.

Секреты мастеров Востока

Значительные упоминания о реставрации фарфора, безусловно, встречаются на его родине — в Китае. Ценные сосуды, изделия мастеров-ремесленников и культовые атрибуты подлежали восстановлению, чтобы сохранять свою визуальную эстетику. Начиная с XVI века, китайские рукописи содержат рецепты клеевых составов и советы по технике реставрации. Для соединения осколков мастера использовали клеевые смеси на растительной основе, такие как клейковина из пшеницы или риса, сок шелковицы, бамбуковую смолу, а также добавки в виде извести, рыбьего клея, яичного белка и уксуса. В качестве наполнителя обычно служил мелко размолотый фарфор. В некоторых случаях реставраторы перекрывали поврежденные участки легкоплавкой глазурью и обжигали их. Этот метод был известен давно и использовался гончарами, предположительно первыми мастерами по восстановлению, для исправления недочетов в глазури. В одном из китайских трактатов XVI века упоминается, что заново обожженное изделие «будет выглядеть почти так же, как и старая вещь». Хотя при этом может наблюдаться изменение цвета, китайцы предпочитали восстановленные предметы новым — это замечание подчеркивает их глубокое уважение к объектам старины и искусству предшествующих мастеров.

Мастера Японии

Среди стран, где реставрация керамики имеет давние традиции, стоит отметить Японию. Здесь, как и в Китае, искусство ремонта предметов из фарфора грамотно сочетает эстетическую ценность и философский подход к старинным вещам. Японские мастера применяли различные техники, для восстановления поврежденных фарфоровых изделий, в том числе используют метод, известный как «кintsugi», который заключается в наполнение трещин золотыми или серебряными смолами. Это не просто процесс ремонта, но целая философия, основанная на уважении к истории предмета и принятию его несовершенств. Искусство "киндзю", в котором видимые следы повреждений становятся частью нового произведения, порождает уникальные вещи, каждая из которых рассказывает собственную историю. Японцы рассматривают свои восстановленные объекты как символы стойкости и непрерывности, а каждая трещина в фарфоре — это не недостаток, а свидетельство жизни предмета, его пути к настоящему.

Таким образом, подход к реставрации, принятый в Японии, отличается от китайского, утверждая идею о том, что красота может заключаться в несовершенстве и старении, что обогащает саму концепцию ценности артефакта. Это представляет собой еще один аспект восприятия времени и сохранения наследия в восточной культуре. Способы, которыми восточные мастера справлялись с утратами, формировали общую картину уважения к прошлому и преданности ремеслу, что значительно обогатило традиции реставрации на протяжении веков.

Искусство и ремесло в современности

Сегодня искусство реставрации вышло на новый уровень с применением современных технологий и материалов. Однако философия, заложенная предшественниками, продолжает оставаться основополагающей. Мастера, продолжающие традиции древних времён, смотрят на восстановленные предметы с тем же уважением, что и их предшественники, понимая их историческую, культурную и эмоциональную ценность. Научные методы, используемые в нашей эпохе, помогают сохранить искусственные и исторические объекты, но объединить такую работу с духом традиций — это, безусловно, задача более сложная. Такой синтез позволяет создавать шедевры, которые по-прежнему восхищают и вдохновляют поколения.

В Японии тщательно восстановленные вещи нередко воспринимались как более ценная находка, чем новинки. Этот взгляд перекликается с философией дзен, которая включает понятие «саби» — кратковременность обаяния повседневного. Известен случай с мастером чайной церемонии Сен-но Рикю (1521-1591). Однажды, находясь в гостях, он был поражён красотой чайницы «Ундзан», но не произнес ни слова о её достоинствах. Огорчённый, он разбил эту любимую вещь, однако его Учитель, собрав осколки, возвращает ее к жизни. Позже, пригласив Рикю к себе, он подал чай из той самой восстановленной чайницы. Внимательный взгляд мастера мгновенно узнал знакомый объект: «Неужели это та же самая чайница, что я видел ранее?» — вопрошал он. — «Теперь-то она действительно обладает "саби".» Эта чайница, сменившая множество владельцев, была признана бесценной именно благодаря своему длинному жизненному пути. Пользуясь народной мудростью, японцы заметили, что изделия, хранящие следы своего прошлого, особенно ценны. В период с XVII по XIX века реставрация высококачественных керамических изделий осуществлялась с использованием «золотого лака» — «маки-э». В то время японцы обнаружили, что лак, выделяющийся из одноимённого дерева (Rhus vemiciflua), служит отличным природным клеем. Со временем мастера научились упаривать сок, достигая желаемой густоты. Когда швы склеивания ещё оставались влажными, на них наносили мельчайший золотой порошок, придавая предметам особое очарование. Параллели с Китаем также очевидны — мастера использовали листовое золото в сочетании с популярным клеем, получаемым из секреции лаковых червей (Laccifer lacca). «Золотая реставрация» вероятно зародилась ещё в те далёкие времена, когда для восстановления драгоценных селадонов применяли чистое золото. Это было связано с верой в магические свойства селадонов — их небесный цвет предполагал, что глазурь окрашивается в тёмный оттенок, если в сосуд попадает яд. Использование золота в этом контексте придавалось особое значение, акцентируя чистоту материала и подчеркивая красоту самого изделия. Однако даже восстановление, выполненное с использованием более доступных материалов, удивляло результатом, и драгоценности продолжали применять лишь для соединительных скоб, которые фиксировали черепки. Иногда в процессе реставрации мастера могли комбинировать золотые и серебряные скобы, что как экономило затраты, так и воссоздавало изысканный визуальный эффект.

Секреты европейских мастеров

В эпоху средневековья Европа начала открывать для себя магию фарфора, который, как отмечают историки, стал известен с конца XIII века. Это удивительное вещество быстро завоевало уважение и вскоре получило звание «белое золото». Фарфор хранился в сокровищницах и считался предметом, достойным королевских резиденций. На страницах истории встречаются упоминания о том, как даже осколки этого ценного материала были оправлены в золото, придавая им статус драгоценных камней. Например, для создания оправы чаши королевы Изабеллы I Кастильской (1451–1504) ювелиры потратили целых 344 грамма золота, демонстрируя величие этого изделия.

С началом активной торговли с Дальним Востоком в XVI веке, фарфор стал доступнее, хотя и оставался дорогим удовольствием для избранных. Людовик XIV предпочитал пить бульон из китайской фарфоровой чаши, дополненной ручками из серебра, выполненными мастерами Европы. XVIII век стал временем, когда серебряные оправы начали потихоньку уступать место более экономичным вариантам — золоченой бронзе или латунным подделкам. Однако традиция оправлять фарфор в металл продолжала жить и в XIX веке, добавляя элемент роскоши каждому предмету.

Голландцы, ставшие ведущими торговцами с Китаем и Японией, проявили невероятную изобретательность, адаптируя восточные изделия под нужды европейцев XVIII века. Например, их изысканные вазы и банки с крышками благодаря металлическим оправам с ручками были трансформированы в пивные кружки, а крышки часто делались из фарфора уже в Европе. Некоторые предметы экспортного фарфора были соединены вместе с помощью искусных металлических монтировок, создавая оригинальные изделия «в восточном стиле». Эти металлические элементы служили не только для украшения, но и имели практическую ценность: они защищали поврежденные предметы от дальнейшего разрушения. Разбитые ручки чайников и кувшинов заменялись металлическими, а маскирующие ободки прятали сколы и трещины, придавая целостность. Обломки стоящих штуковин оживали, когда их аккуратно соединяли с помощью «муфточек» из свинца или других металлов. Порой, после ремонта, вещь меняла свое назначение: если длинное горлышко бутылки было разбито, края затирали и шлифовали, превращая сосуд в округлую форму с возможностью добавить металлическую крышку, что позволяло использовать его как банку или вазу-ароматницу.

В XVIII—XIX веках популярным оставался древний способ соединения фрагментов изделия при помощи металлических скреп или скоб. Китайцы с середины XVII столетия применяли для этой цели главным образом медную проволоку; в Европе же использовали различные металлы. Скрепы вставляли в отверстия, просверленные до половины толщины черепка. Удивительно, что встречаются чинки этого вида, виртуозно выполненные на тонкостенных вещах. Скобы продевали в отверстия, которые пробивали насквозь. Иногда скрепы или скобы так искусно тонировали под цвет поверхности предмета, что их можно было принять за часть декора. Несмотря на то что многие современные реставраторы считают этот метод деструктивным, способным портить внешний вид произведения, а также приводящим к пятнам от металлической коррозии, коллекционеры нередко предпочитают оставлять старые чинки. Причина этого — возможность проследить интересный этап «жизни» предмета и подтвердить подлинность всех соединённых частей. Однако, когда большинство элементов крепежа утрачено, такие вещи могут готовиться к распаду на куски.

Другим распространённым методом реставрации стало соединение фрагментов с помощью деревянных или металлических штырей. Иногда в качестве штырей применяли любые доступные материалы, от кованых гвоздей до скрученной бумаги. Этот метод, вероятно, появился ещё в XVIII веке и с тех пор продолжает использоваться некоторыми мастерами, занимающимися коммерческой реставрацией, хотя они отдают предпочтение штырям из коррозионностойких материалов. Использование такой реставрации в быту нежелательно, но если оформить любопытные вещи приходится, следует знать, что данный способ более надежен, чем обычная склейка, которая может разойтись из-за тепловых колебаний или воздействия моющих средств. При штыревой реставрации вдоль шва соединения фрагментов накладывают «цемент», например, в XIX веке применяли животный клей в смеси с мелом или гипсом. Для скульптур штыри обычно вставляли в заливаемый во внутреннюю полость фигурки клей или гипс. Эти методы также использовались для крепления остальных деталей, таких как отбитые головы и руки.

Метод с применением штырей считается более удачным с точки зрения получаемого результата, поскольку следы вмешательства не так выражены, как при использовании скреп или скоб. Но стоит отметить, что наличие крепежных элементов внутри фарфоровых изделий также может привести к их повреждению. Фарфор, будучи объектом использования, подвергается мытью, что, в свою очередь, вызывает коррозию скрытой металлической арматуры. Известны случаи, когда изделия распадались на части из-за образовавшихся трещин, вызванных расширением штырей.

Клеи

Клеевые составы занимают важную роль в реставрации фарфора, предоставляя мастерам возможность восстанавливать целостность изделий. На протяжении веков мастера экспериментировали с различными смесями, что привело к появлениям множество рецептов, основанных на природных компонентах. Одним из первых известных видов клея был, например, животный клей, получаемый из кожи, костей и сухожилий животных. Такой клей проявляет отличные соединительные свойства, но его недостатком является чувствительность к влаге, что ограничивает его использование в более современных реставрационных практиках.

С развитием химии в XIX веке появились синтетические клеи, которые значительно упростили процесс реставрации. Они обладают превосходной прочностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды. Например, эпоксидные и полиуретановые составы стали любимыми среди реставраторов благодаря своим высоким адгезивным свойствам и долговечности. Современные мастера все чаще обращаются к ним, чтобы гарантировать, что восстановленные предметы будут не только красивыми, но и практичными. Однако у этих материалов есть свои нюансы. Так, сильные химические соединения могут вызвать повреждение оригинальных тканей керамики.

Вместе с тем, использование экстрактов на основе природных веществ остаётся популярным подходом в реставрации, особенно в тех случаях, когда сохранность исторической аутентичности имеет первостепенное значение. Мастера, работающие с фарфором, могут применять природные клеи на основе растительного сырья, такие как клей из рисовой муки или корня маниоки, которые сочетают в себе как лёгкость применения, так и возможность учесть эстетическое восприятие восстановленного изделия. Эти составы, обладая достаточной прочностью и безопасности для деликатных материалов, возвращают жизнь бесценным артефактам, не нарушая их знаменитой особой красоты.

Что касается создания клеевых составов для реставрации фарфора, то европейцы XVIII — XIX веков обратились к богатому опыту китайских мастеров, проявляя к нему глубокое уважение. Так, «китайскими» клеями стали называть растительный желатин (агар-агар) и шеллак, известные на Среднем и Дальнем Востоке с XVII века. В книге «Друг и советник сельских и городских хозяев...», выпущенной в 1893 году, содержится интересное описание: «Недавно раскрыт способ приготовления одного из лучших китайских цементов Чио-Лиао, который идеально подходит для склеивания кожаных, мраморных, гипсовых, а также фарфоровых изделий. Приготовление этого цемента весьма простое: 54 части гашеной извести смешивают с 6 частями квасцов в порошке, а затем добавляют 40 частей тщательно взбитой свежей крови, после чего массу растирают до получения однородной консистенции». Здесь мы сталкиваемся с рецептом клея, в котором основным компонентом выступают альбумины крови животных. Следует отметить, что большинство традиционных «цементов» для склеивания фарфора содержат как растительные, так и животные основные ингредиенты с различными добавками.

К категории животного клея относятся казеиновые, глютиновые (мездровый, рыбий, костный клеи) и комбинированные виды. Казеин — это сложный белок, который образуется при створаживании молока под воздействием ферментов и использовался для склеивания фарфора в смеси с негашеной известью, нашатырным спиртом или раствором буры. Рецепты середины XIX века настоятельно советовали добавлять в состав клея протертый сыр, который, согласно английским традициям, лучше всего был представлен Глостерским и Саффолкским сыром, а в Италии предпочитали сыр из буйволиного молока. Растительные клеи извлекали из камедей (гумми), крахмала, декстрина и натурального каучука. Природные смолы, такие как шеллак, даммара и канифоль, также широко использовались в клеевых смесях, куда добавляли скипидар или смолу сосны и тикового дерева.

Во второй половине XIX столетия на мировом рынке начали появляться патентованные составы для склеивания керамики, среди которых выделялся нитрат целлюлозы, получивший известность под названием «целлулоид». В начале XX века в России пользовались популярностью клеи под маркой «Rapid», а также «Синдетикон» (животный клей) и конторский клей, который представлял собой водный раствор силиката натрия, также известный как жидкое стекло. Примечательно, что несмотря на широкий выбор, литература для домохозяек продолжала рекомендовать домашние рецепты, порой весьма экзотичные. В одной из энциклопедий упоминается использование свежесобранной слизи улиток для склеивания фарфора, а в дополнении к журналу «Сельский хозяин» за 1903 год приводится интересное руководство: «Если в фарфоровой чашке образуются значительные трещины, пропускающие воду, просто натирайте расколотые места сухим горьким миндалем; после этого трещины не станут пропускать жидкость, налитую в сосуд».

К середине XX века на рынок вышли фенолформальдегидные клеи, наиболее известные марки которых БФ-2, БФ-4 и БФ-6, используемые в медицине для лечения микротравм. В быту чаще применяли БФ-2, который предназначался для теплостойких соединений. Однако эти клеи, как и многие другие, обладали определёнными недостатками — со временем на них происходила деструкция, проявлялось потемнение, нарушалась термо- и влагоустойчивость, а также возникала необратимость соединений. Научные достижения в области полимеров XX века предоставили реставраторам фарфора большой выбор клеевых веществ, обладающих целым рядом преимуществ перед традиционными методами. Среди них — поливинилбутираль (ПВБ), эпоксидные и полиэфирные смолы, цианакрилатные и кремнийорганические клеи. Несмотря на это, задачу создания идеального средства для склеивания фарфора все еще можно считать актуальной.

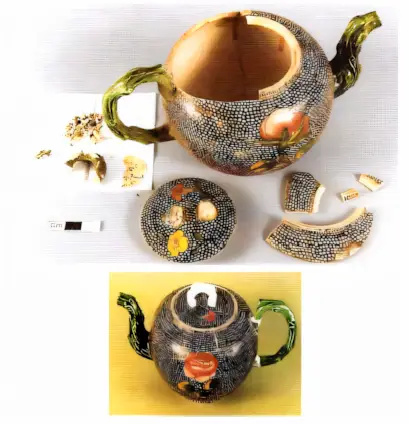

Восполнение утрат

Применение клея для склейки фрагментов фарфорового изделия — это только начало восстановительного процесса. Даже после того, как предмет успешно соединен, на нем могут остаться заметные утраты: отсутствующие участки глазури, сколы и щербинки по краям трещин, а также случаи, когда целые фрагменты оказывались недоступны — будь то крышки ваз или постаменты. Работа по восполнению этих отсутствий требует значительных усилий и опыта. С древних времен для подобных задач использовали как обожженную, так и необожженную глину, а также гипс.

Чаще всего для мастиковки швов применяли тот же клеевой состав, что использовали для скрепления фрагментов, часто с добавлением белил для достижения необходимого оттенка. Иногда в состав мастики смешивали клей с другими наполнителями — крошкой фарфора или мрамора, гипсом, каолиным или мелом. В конце XVIII — начале XIX века в заделке сколов и щербин нередко используется сургуч или специализированная мастика, созданная на основе воска, шеллака и канифоли.

Значительная роль в восстановительных работах принадлежала и практике использования фрагментов, полученных из других предметов, что было характерно еще для древнего Китая. Участки, подбираемые из других изделий, порой были так искусно выполнены, что создавали иллюзию оригинальной работы мастера, обладающего доступом к обрезкам фарфора. Существовали даже «приставные детали» — ручки, носики кувшинов и крышки, которые могут быть взяты у вещей с аналогичным стилем. Утраченные части скульптур или лепного декора восстанавливали, используя элементы из дерева, кости или папье-маше.

Когда дело касается отдельных деталей, их подход к выбору мог варьироваться от самых удачных до менее удачных, в зависимости от усилий мастеров. Некоторые искусные ремесленники предпочитали создавать эти элементы самостоятельно, другие же заказывали такие сделанные на фарфоровых фабриках. Однако поздние добавки зачастую отличались от оригинала, что проявлялось в росписи, качестве состава, оттенках красок и позолоты. В современности для восполнения утрат активно применяют гипс с добавлением клея ПВА (гипсополимер), а также цианакрилатные композиции и эпоксидные смолы с разнообразными наполнителями — тальком, стеклянными микросферами и пигментами. Мастики, такие как Миллипут или Ремосет, а иногда и материалы из стоматологии, становятся всё более популярными, позволяем вооружиться мастерам современными средствами, чтобы даровать забытой вещи вторую жизнь.

Заключительный этап реставрации включает в себя тщательное тонирование мастиковок и любых дополнений, чтобы они соответствовали основному тону черепка и характеру росписи. Запчасти из металла, дерева или кости предварительно грунтуются, а затем покрываются краской, после чего на них наносится защитный лак. Для тонировки чаще всего используется масляная краска, при этом покрывают не только швы склейки и сами дополнения, но и обширные участки оригинальной поверхности, чтобы скрыть остаточные следы реставрации. Так, когда восстанавливают пальцы статуэтки, нередко могут перекраивать всю руку, что иногда приводит к искажению подлинного облика произведения. Примечательно то, что лаковые покрытия из натуральных смол со временем темнеют и сами теряют изначальную яркость, особенно на основе белых пигментов. Для имитации позолоты применяются сусальное золото, поталь — тонкие металлические листы меди с добавлением цинка, а также особые бронзовые краски, которые представляют собой смесь бронзовой пудры с лаком. Современные мастерские предоставляют реставраторам широкий выбор красок и лаков, и каждый специалист выбирает наиболее подходящие для своей практики и материала.

Производственный брак и «честные» повреждения

Кроме повреждений, полученных в процессе эксплуатации, фарфоровые изделия могут страдать от производственного брака, который возникает из-за несоответствия технологии изготовления. К таким недостаткам относятся деформации, трещины, растрескивания, пузырьки, вздутия, а также различные дефекты позолоты и красочного слоя. Важно отметить, что такие «знаки» часто становятся предметом пристального внимания мастеров, так как они могут указывать на эпоху создания предмета и его связь с известными мануфактурами. Мастера фарфора XVIII века были настоящими новаторами, экспериментируя с доступными материалами и сталкиваясь с трудностями контроля температуры в печах, что не позволяло достигнуть точности, доступной современным производителям. Поэтому битый восточный фарфор того времени нередко покупали с небольшими недостатками, и такие изделия, выставленные на продажу по сниженным ценам, вполне устраивали покупателей. Исходя из этого, изделия с допустимыми изъянами формовки и обжига были обычным явлением на рынке. Их часто расписывали, а мелкие трещины или дефекты маскировали, изображая на этих местах восхитительные цветочные узоры, листья и даже насекомых. Существовали специальные техники декорирования, призванные скрыть недостатки, например, темные пятна железистой природы, появлявшиеся в углублениях тарелок, могли быть замаскированы смешанными композициями, бросками цветочных букетов. Интересно, что в Санкт-Петербурге XIX века были специализированные лавки, где торговали бракованной посудой, и эта традиция пережила времена: магазины при производственных объектах по-прежнему успешно продают изделия «несортного качества».

Производственный брак, в частности вызванный неудачным дизайном, обычно не снижает ценность изделия так сильно, как утраты, вызванные повреждениями от эксплуатации. Большинство коллекционеров и антикваров предпочитают целостные предметы, поэтому травмированные изделия могут быть менее желанными на рынке. Расходы на восстановление часто превышают реальную стоимость поврежденного артефакта. Тем не менее, даже в относительно хорошем состоянии старинные вещи демонстрируют следы своего прошлого: потертости, сколы, царапины от столовых приборов на тарелках, следы от чернил на чернильницах, следы от чая и других напитков, а также налеты известковых отложений внутри сосудов. Являются ли такие предметы безнадёжно испорченными? Интересно отметить мнение известного дилера и коллекционера английского фарфора Д. Годдена: «Некоторые считают, что любые поврежденные предметы, независимо от степени их ущерба, следует отвергать. Этот совет может быть верен, если вы имеете толстый кошелек и инвестируете свои средства, а не собираете. Но если вы истинный коллекционер, то понимаете, что это плохой совет. Я даже в ужасе, думая, сколько интересных предметов я мог бы не приобрести, если бы искал лишь целые изделия. Меры «честных» повреждений, такие как трещины или сколы, не остановят меня, особенно если речь идет о повседневных вещах. Я уверен: они свидетельствуют о том, что предметы пережили два века». Действительно, в умелых руках современных реставраторов возможно добиться практически невидимых результатов. Чтобы определить, было ли изделие восстановлено, можно провести тест — постучать по предмету, чтобы услышать звук: ясный и чистый или же глухой и тревожный. Полезными помощниками в этом процессе могут стать увеличительное стекло и ультрафиолетовая лампа. Обязательно стоит внимательно осмотреть даже идеально сохранные вещи, так как они могут оказаться как кустарными подделками, так и заводскими репродукциями с удаленной или поддельной маркой.

Еще немного истории

История фарфора полна смелых экспериментов и соблюдения традиций, что делает его удивительно интересным объектом изучения. С момента своего появления значительно изменились как техника производства, так и подходы к его восстановлению. Начиная с XIV века, когда в Китае начали изготавливать первые фарфоровые изделия, и до наших дней, этот уникальный материал прошел сложный путь эволюции. Секреты китайских мастеров оставались тайной на протяжении веков, привлекая внимание европейских коллекционеров и исследователей. Начиная с XVI века, когда фарфор получил широкое распространение в Европе, к нему стали относиться как к «белому золоту». Он стал символом статуса и роскоши, привлекая множество уважаемых мастеров, каждый из которых вносил что-то свое в искусство его восстановления.

Параллельно с этим развивались и методы реставрации. До XVIII века в Европе считалось нормальнымлить «потерянные» элементы из других предметов, что порой давало возможность создать удивительные экземпляры, которые, тем не менее, не всегда поддерживали идею оригинальности. В дальнейшем, несмотря на экономические сложности и колебания интереса, связь реставрации с первоначальной концепцией и эстетикой стала приоритетной для мастеров. На смену быстрым и иногда неуместным восстановительным методам пришло понимание ценности единства и оригинальности каждого артефакта.

Существует множество документов и записей о том, как в XVII-XIX веках профессиональные реставраторы бросали вызов времени и собственному искусству, создавая шедевры, которыми восхищались и которые сегодня продолжают вдохновлять поколение за поколением. Правила, которые они устанавливали на протяжении веков, составили научную основу для современных техник реставрации, то есть синтез идеи уважения к историческим объектам и современные технологии, что позволяет экспертам сохранять историю для будущих поколений. Эта непрекращающаяся традиция лечения уязвимых артефактов помогает понять, насколько важна история и как классическое искусство продолжает влиять на наше восприятие искусства в целом.

Найти энтузиастов, готовых хранить в своем доме фарфоровые обломки, довольно трудно. Если ваша ценная вещь разбилась или была приобретена в неприглядном состоянии, можно попробовать восстановить ее самостоятельно, но итог может вас сильно разочаровать. К сожалению, профессиональные реставраторы часто сталкиваются с последствиями неудачного любительского ремонта, который лишь усугубляет проблему. Ошибки могут возникнуть из-за недостаточно качественной склейки, применения недолговечных или необратимых клеевых составов, а также непрофессионального обтачивания краев, что в конечном итоге повреждает оригинальную поверхность изделия. Процесс демонтажа и исправления последствий такой самодеятельности может занять много времени и потребовать значительных финансовых затрат. Поэтому разумнее сразу обратиться к специалистам, которых в области реставрации фарфора, хрупкого и все еще бесценного материала, никогда не бывает недостатка в работе.

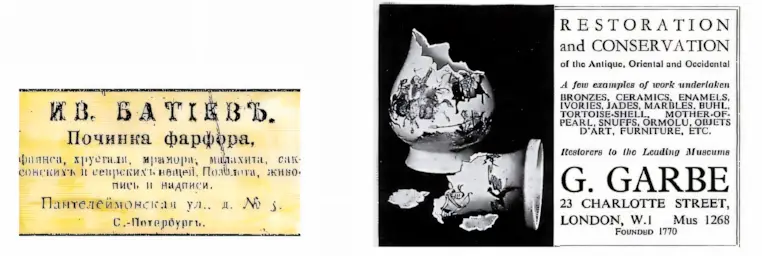

История профессии реставраторов фарфора остается белым пятном: о практике восстановления изделий в России известно крайне мало. Первые упоминания датируются 1770-ми годами XVIII века. Исследователь П. Столпянский пишет в своей статье 1915 года о том, как на Адмиралтейской стороне в Малой Миллионной жил иностранец по имени Петр Иес. Он был, вероятно, первым, кто приехал в Петербург исключительно ради починки фарфора и фаянса, а также кукол и статуэток. Интересно, что для склеивания он использовал смесь чеснока и извести, однако заявлял, что запах не остается на изделии.

Восстановлением фарфора занимались не только специализированные мастера; это было дополнительным источником дохода и для реставраторов, работающих с изделиями других материалов, а также для переплетчиков. Заказывающими услугами были частные клиенты, антиквары и торговцы, у которых в лавках трудились собственные мастера, выполнявшие мелкие заказы. Например, в Петербурге на рубеже XIX и XX веков предлагали услуги по реставрации фарфора такие специалисты, как Г.И. Зенгер, владелец магазина старинных вещей, и М.Е. Обухов, хозяин мастерской хрустальных изделий и ремонта фарфора. В.И. Иванов, обладавший магазином на Невском проспекте, также обладал мастерской, где осуществлялись восстановительные работы. Специальные мастерские, занимающиеся ремонтом и склейкой старой посуды, успешно работали под фамилиями Гиль и Батиев. Известно, что поврежденные экземпляры из царских резиденций отправляли для восстановления на Императорский фарфоровый завод. Профессионалы, конечно, имели свои секреты ремесла, которые передавались от мастера к ученику. А общедоступные советы о восстановлении предметов можно было найти в многочисленных изданиях на тему домашнего хозяйства и таких журналах, как «Ремесленник-любитель» и «Домашний ремесленник».

К началу XX века, когда в музеях оказалось огромное множество керамических предметов, включая археологические находки, требовавших тщательной реставрации, ученые начали осваивать эту область. Они обратились к изучению самого материала керамики и поиску адекватных средств для ее восстановления. Известный химик, один из авторов книги «Керамика, ее техника и сохранение», вышедшей в 1926 году, М. Фармаковский отмечает: «Современные подходы и методы в области консервации и реставрации стали формироваться лишь в конце XIX века. Это был момент, когда нужно было покончить с исключительно практическими знаниями, в то время как существовавшие кустарные реставраторы окружали свои методы атмосферой тайны и знахарства...». Принципы, о которых говорит Фармаковский, до сих пор зарыты в основу современных музейных реставрационных практик. Главные из них - сохранение оригинала и обратимость применяемых материалов. Вопрос о том, насколько допустимы добавления, становится порой довольно деликатным. Обычно такие дополнения должны быть заметны, даже если имитируют внешний вид оригинала, чтобы избежать фальсификации истории предмета. Существуют приемы, позволяющие соблюсти принцип «шесть футов - шесть дюймов», согласно которому исправления будут незаметны на расстоянии шести футов, но четко выражены на расстоянии шести дюймов.

Коммерческая реставрация, как уже упоминалось, придерживается иного подхода, в котором все недостатки должны быть максимально скрыты. Подобные сложные работы требуют значительной квалификации мастера, применения дорогостоящих материалов и времени. Поэтому высокие цены на такие услуги вполне оправданы. Если вы планируете обратиться к известному специалисту, приготовьтесь к длинной очереди и некоторому ожиданию. В любом случае стоит заранее обсудить детали реставрации и ознакомиться с примерами работ мастера, чтобы предотвратить недоразумения.

Несколько советов по хранению фарфора

С реставрированными предметами важно обращаться аккуратно. Лучше всего вытирать их мягкой сухой тряпкой, чем мыть под струей воды, особенно горячей, так как это может привести к расхождению швов склеивания или помутнению тонировок. То же самое касается перегрева изделий в слишком ярких витринах. Пластилин, который нередко используют для фиксации крышек или крепления вещей на полках, оставляет на восстановленных участках и на неглазурованном фарфоре трудноудалимые следы. Следует также избегать применения жестких клеев для прикрепления бирков или клеящей ленты, которая может не только затянуть за собой тонировки, но и повредить оригинальную позолоту предмета.

Заботливое обращение с фарфоровыми предметами — ключ к их долговечности, что подтверждает многовековая практика. Если хозяйка аккуратно моет свою любимую кружку с детским мылом, применяя для этого нежную кисточку, она значительно снижает вероятность повреждений. Это и есть суть «превентивной консервации», которая в последние годы приобретает все большую популярность и становится важным элементом реставрационной работы. Чтобы сохранить фарфор в идеальном состоянии, следует придерживаться ряда простых рекомендаций. Например, мытье стоит проводить в теплой воде с помощью кистей из натуральной щетины и использовать нейтральные моющие средства, строго избегая абразивов. Затем изделия следует тщательно ополоснуть под струей проточной воды, иначе после высыхания могут оставить незаметные, но неприятные разводы. Бытовые отбеливатели — настоящая угроза для фарфора; подобные средства могут нанести непоправимый вред. Особенно важно быть внимательным при обращении с фарфором, который содержит металлические элементы — монтировки или штыри, так как перепады температуры и влажности способны обернуться негативными последствиями.

Хранить фарфоровую коллекцию лучше всего в застекленных витринах, позволяющих любоваться красотой предметов и одновременно щадящих их от пыли. Пыль не только ухудшает внешний вид, но и может легко оседать в мелких трещинах и швах. Полки рекомендуется организовать так, чтобы они были хорошо видны и удобно доступны. Следует избегать перегрузки, размещая более крупные предметы в передней части и оставляя небольшие вещи на заднем плане. Специальные подставки для выставки или подвешивания не должны оставлять царапин, а если плоские предметы, такие как тарелки, помещаются друг на друга, между ними обязательно нужно укладывать бумажные салфетки. При упаковке и транспортировке лучше использовать прочные пластиковые или бумажные пакеты с надежными ручками, вместо газет.

Эта аксиома становится еще более актуальной, когда дело касается сохранения высокоценного фарфора. Гораздо проще предотвратить появление повреждений, чем потом заниматься восстановлением. Бережное отношение к «белому золоту» позволит ценным предметам радовать глаз и сохранять свою привлекательность на протяжении многих лет.