Имя Николая Демьяновича Грицюка

2772 декабря 2024 г.Живопись

Имя Николая Демьяновича Грицюка, новосибирского художника, покорило сердца многих как в России, так и за ее пределами. С его уходом в мир искусства не исчезла, а лишь укрепилась его репутация — его работы сегодня занимают достойные места в таких учреждениях, как Третьяковская галерея, Русский музей и Берлинская национальная галерея, а также в музеях по всему миру, включая галереи во Франции и другие страны.

Творческий путь Грицюка в 1960—1970-х годах кажется особенным и даже противоречивым на фоне современного искусства того времени. В окружении жестких дискуссий о его выразительности работы художника привлекали внимание как противников, так и поклонников. С течением лет становится все яснее, что его наследие представляет собой бесценный вклад в современное русское изобразительное искусство. Вряд ли за последние десятилетия нашелся бы художник, способный так выразительно и утонченно передать драматизм своего времени, уделяя внимание не столько значимым сюжетам, сколько личностным переживаниям. Несмотря на то что в его акварелях и пастельных работах нет привязки к конкретным темам, основным источником вдохновения для него всегда оставались воспоминания о пережитом и окружающем его мире.

Творческий путь Грицюка в 1960—1970-х годах кажется особенным и даже противоречивым на фоне современного искусства того времени. В окружении жестких дискуссий о его выразительности работы художника привлекали внимание как противников, так и поклонников. С течением лет становится все яснее, что его наследие представляет собой бесценный вклад в современное русское изобразительное искусство. Вряд ли за последние десятилетия нашелся бы художник, способный так выразительно и утонченно передать драматизм своего времени, уделяя внимание не столько значимым сюжетам, сколько личностным переживаниям. Несмотря на то что в его акварелях и пастельных работах нет привязки к конкретным темам, основным источником вдохновения для него всегда оставались воспоминания о пережитом и окружающем его мире.

Непонятно, почему некоторые критики обвиняли его в сложности и безразличии к реальной жизни. На самом деле жизнь бурлила в его работах, и сам художник был поглощен стремлением ощутить и передать на бумаге всю полноту своего существования. Его интересовали события, происходящие в Новосибирске, Москве и по всей стране. Он не искал отдельных сюжетов, а преобразовывал огромный поток эмоций и мыслей в цвет и форму. Его работы можно рассматривать как удивительные фантазии или, по его собственным словам, «интерпретации». Искусство Грицюка пронизано символизмом, аллегориями и гротескными формами, он использовал возможности своего воображения для создания уникальных образов.

Во времена своей жизни Грицюк возглавлял представление советского изобразительного искусства на крупнейших выставках как в Советском Союзе, так и за границей. Его персональные выставки привлекали множество зрителей и приносили новые циклы произведений, знакомя публику с оригинальными идеями и стилем автора.

Творчество Грицюка совпадает с важным периодом в советском искусстве, начатым в начале 1960-х годов. Этот момент знаменует собой переход к новым подходам, развитию эстетики и понимания искусства. Художники и зрители искали в искусстве глубины, проникая в неведомые ранее области, оставляя позади привычные рамки красоты и гармонии без дополнительных смыслов. Это стремление к новизне и неожиданному отразилось в его работах, вызвав интерес и восхищение у зрителей.

Творчество Грицюка совпадает с важным периодом в советском искусстве, начатым в начале 1960-х годов. Этот момент знаменует собой переход к новым подходам, развитию эстетики и понимания искусства. Художники и зрители искали в искусстве глубины, проникая в неведомые ранее области, оставляя позади привычные рамки красоты и гармонии без дополнительных смыслов. Это стремление к новизне и неожиданному отразилось в его работах, вызвав интерес и восхищение у зрителей.

В этот непростой период в мире изобразительного искусства ярко засиял талант Николая Демьяновича Грицюка — художника, который выделялся своей самобытностью и оригинальностью. Примечательно, что, несмотря на свою уверенность и громкое заявление о себе, Грицюк не был выпускником известных художественных академий. Он обитал за тысячи километров от центральных художественных столицы — Москвы и Ленинграда, находясь в провинциальном Новосибирске, который в те годы не славился своими художественными традициями. Грицюк всего два месяца учился в Московском архитектурном институте, но быстро понял, что «инженерная» природа архитектуры не приносит ему удовлетворения. Не поступив в художественный институт имени Сурикова, он не хотел рисковать перед вступительными экзаменами, хотя после войны перед фронтовиками были открыты все двери. Грицюк прошел через многие страны Европы, от Украины до Австрии, завершив войну в звании лейтенанта связи и с орденом Красной Звезды, но всегда проявлял скромность, принимая свои дары и возможности.

Позже стало очевидно, что его выбор в пользу Московского текстильного института оказался верным. Слово «текстильный» в названии учебного заведения его не смущало. Более того, именно в этом вузе до войны преподавал один из классиков советского искусства — А. В. Куприн, чьи художественные принципы закладывали уникальную атмосферу преподавания. Это создало множество возможностей для молодых дарований, стремившихся развивать свои навыки.

Позже стало очевидно, что его выбор в пользу Московского текстильного института оказался верным. Слово «текстильный» в названии учебного заведения его не смущало. Более того, именно в этом вузе до войны преподавал один из классиков советского искусства — А. В. Куприн, чьи художественные принципы закладывали уникальную атмосферу преподавания. Это создало множество возможностей для молодых дарований, стремившихся развивать свои навыки.

Значительное влияние на Грицюка оказал другой педагог — Василий Почиталов, долгое время остававшийся в тени. В середине 1970-х годов стало ясно, что именно он готовил основную группу незаурядных «шестидесятников», среди которых были такие мастера, как В. Иванов, Г. Коржев, В. Гаврилов и другие. К моменту окончания учебы Грицюк был вполне на уровне лучших студентов «суриковского» института, что стало результатом его целеустремленности и усердия. В тот период он уже создал несколько циклов акварельных пейзажей, одаренных живыми и трогательными мотивами, исполненными особенной теплотой и единством. Изобилие произведений сделало его одним из самых трудолюбивых студентов, и с каждым годом его мастерство только возрастало.

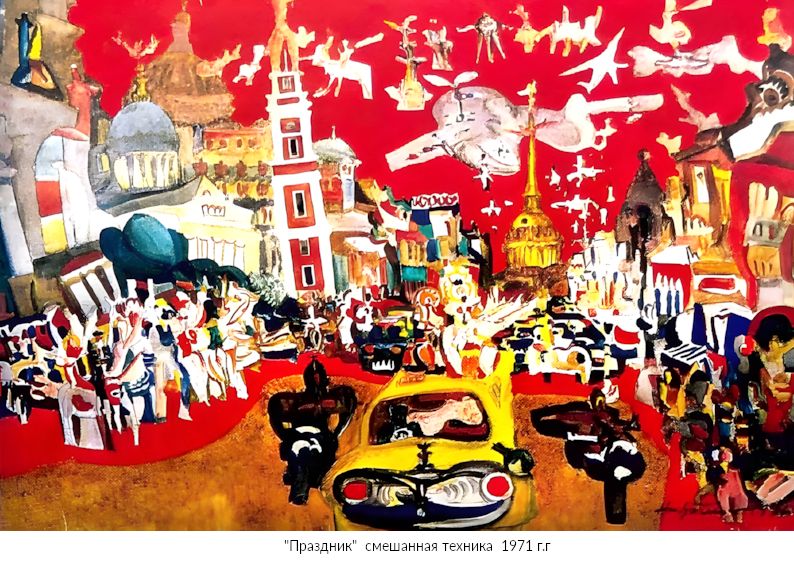

Нельзя не отметить, что ему удалось сделать это в конечном итоге. Выставка «Моя Москва», подготовленная в его честь, проходила с большим успехом как в столице, так и в других городах Советского Союза, а также за границей — в Югославии, Польше и Германии. Но, пожалуй, самым удивительным было то, как она воспринялась самими москвичами. Грицюк, родом из Сибири, показал им Москву с новой, уникальной точки зрения. Это была реальность, переплетенная с фантазией, отражением его чувств и творческого воображения. Его работы открывали новое измерение этого города, где знакомые столичные улицы, церковные купола и уютные скверы предстают в свете его авторской интерпретации.

Данная интерпретация поражала своей глубиной: художник смог передать саму суть города, уловить его динамику и ритмы, словно проживая здесь на протяжении многих лет и впитывая атмосферу и настроение, присущие московской жизни.

В работе Грицюка «На Садовом кольце» стремительный поток автомобилей приобретает удивительное сравнение с заряженными частицами в гигантском ядерном ускорителе. Смотря на неоновые огни, зритель может увидеть не просто Садовое кольцо, а целое энергетическое поле, где каждый элемент — люди, автомобили, здания и сама дорога — словно подзаряжается мощным импульсом. Это подчеркивает яркую и безостановочную атмосферу движения, охватывающую все вокруг.

Однако, к другим работам художника отзывается образ Москвы как выдающегося русского города, где памятники старинной архитектуры продолжают жить своей особенной, параллельной жизнью. Классические здания и монументы привносят величие и торжественность, которые никогда не уйдут в тень стремительной динамики современной жизни.

Глубокая любовь Грицюка к Москве отразилась в множестве его произведений. Тем не менее, после окончании учебы он принял решение остаться не в столице, а вернуться в Новосибирск, желая обрести «покой и свободу». Здесь он начал работать в Доме моделей и активно занимался созданием модного журнала. В начале 1950-х годов образ жизни в Новосибирске отличался одиночество и отсутствием условий для творчества, но это постепенно менялось, и в город стали стекаться активные и талантливые молодые художники. Между ними возник дух здоровой конкуренции и совместного творчества, что способствовало развитию новых идей и перспектив в искусстве.

Глубокая любовь Грицюка к Москве отразилась в множестве его произведений. Тем не менее, после окончании учебы он принял решение остаться не в столице, а вернуться в Новосибирск, желая обрести «покой и свободу». Здесь он начал работать в Доме моделей и активно занимался созданием модного журнала. В начале 1950-х годов образ жизни в Новосибирске отличался одиночество и отсутствием условий для творчества, но это постепенно менялось, и в город стали стекаться активные и талантливые молодые художники. Между ними возник дух здоровой конкуренции и совместного творчества, что способствовало развитию новых идей и перспектив в искусстве.

Совсем скоро осознали, что Николай Грицюк стал единственным из советских художников, кто смог столь глубоко и осознанно погрузиться в тему жизни современного российского города. Тематика ГОРОДА-ГИГАНТА, подавляющего человека своей безмерной мощью и нездоровой энергетикой, стала центральной в его творчестве. Грицюк никогда не принимал дачный образ жизни, не испытывал симпатии к дачникам и не был склонен проводить время вдали от городской суеты. И хотя он родился в сельской местности — на станции Посевной Черепановского района Новосибирской области, он всегда был истинным городским человеком в своих мыслях, пристрастиях и привычках.

С течением времени каждая новая выставка Грицюка открывалась очередным циклом городских пейзажей — эти серии включали «Новосибирск», «Моя Москва», «Ленинград», «Крым», «Кузбасс». Каждый из этих циклов создавал целостный образ многоликого города, с тем, как художник находил свои индивидуальные краски и выразительные средства, подбирая уникальные мотивы и интерпретации. Его восторженное восприятие Москвы сменялось спокойным любованием красотой Подмосковья. Строгая классика Ленинграда находила отражение в других формах, ритмах и цветовых решениях, которые позволяли зрителю по-новому «прочитать» этот город. Таллинн манил причудливой графикой узких улочек и величественных соборов, загадочной и манящей скрытостью внутреннего мира. Крым же усеялся теплом и умиротворением в гармонии моря и солнца. Кузбасс, в свою очередь, поражал благородством серого цвета, на фоне которого загадочно выделялись силуэты доменных печей и заводских труб, а брызги расплавленного металла создавали образ мощи региона, который неустанно трудится на благо страны. Грицюк в своих работах учил зрителя улавливать индустриальную мощь и роль человека в этом процессе. Люди жертвуют собой ради создания этих машин, наделяя их нечеловеческой силой и даже подобием интеллекта. Но возникает вопрос: не превращается ли сам человек, создавший эти технологии, в беззащитного и слабого перед лицом своего творения? Кто он в этом контексте — хозяин машин или же их раб?

С течением времени каждая новая выставка Грицюка открывалась очередным циклом городских пейзажей — эти серии включали «Новосибирск», «Моя Москва», «Ленинград», «Крым», «Кузбасс». Каждый из этих циклов создавал целостный образ многоликого города, с тем, как художник находил свои индивидуальные краски и выразительные средства, подбирая уникальные мотивы и интерпретации. Его восторженное восприятие Москвы сменялось спокойным любованием красотой Подмосковья. Строгая классика Ленинграда находила отражение в других формах, ритмах и цветовых решениях, которые позволяли зрителю по-новому «прочитать» этот город. Таллинн манил причудливой графикой узких улочек и величественных соборов, загадочной и манящей скрытостью внутреннего мира. Крым же усеялся теплом и умиротворением в гармонии моря и солнца. Кузбасс, в свою очередь, поражал благородством серого цвета, на фоне которого загадочно выделялись силуэты доменных печей и заводских труб, а брызги расплавленного металла создавали образ мощи региона, который неустанно трудится на благо страны. Грицюк в своих работах учил зрителя улавливать индустриальную мощь и роль человека в этом процессе. Люди жертвуют собой ради создания этих машин, наделяя их нечеловеческой силой и даже подобием интеллекта. Но возникает вопрос: не превращается ли сам человек, создавший эти технологии, в беззащитного и слабого перед лицом своего творения? Кто он в этом контексте — хозяин машин или же их раб?

Каждая новая композиция Грицюка обрастала невидимыми нитями связей с прошлым и настоящим, помогая зрителю осознать диалектику их взаимодействия. Его произведения не раз поднимали важные вопросы жизни, потока времени и места человека в этом безмерном мире. Этот художник превращал абстрактные размышления в конкретные образы, делая свою работу доступной и понятной каждому. Его работы были одновременно и праздником, и размышлением — уводили зрителя в мир собственных эмоций и переживаний, где каждый мог найти что-то близкое своей душе.

С каждым новым циклом Грицюк поощрял стремление исследовать окружающий мир и находить в нем своеобразные отражения. Его акварели становились больше, чем просто изображения, они превращались в мозаики человеческих чувств, отражающие сложность городской жизни с необыкновенной ясностью и обозримостью. Грицюк задавался вопросами не только о сущности города, но и о тех, кто ежедневно живет в его огнях и тени, охватив их многообразные грани. Овечий мир ротора машины и вдушевляющей гармонии природы, вот противоречия, которые играли главную роль в его художественной практике.

Каждое новое произведение вдохновляло зрителя, обостряло его восприятие и повышало уровень эмоционального вовлечения в происходящее на холсте. Грицюк мастерски играл с формами и цветовыми гаммами, создавая непередаваемую атмосферу, пронизанную смыслом и энергией его персонального видения. В этом контексте его работы становятся междисциплинарным языком, говорящим не только о городской жизни, но и о внутреннем состоянии людей, о том в каком контексте они существуют, и как мир вокруг них влияет на их восприятие самого себя. Произведения Николая Грицюка — это не только отражение реальности, это приглашение к диалогу, стимул к размышлениям и возможность исследовать не только искусство, но и себя в контексте этого безбрежного мира.

Каждое новое произведение вдохновляло зрителя, обостряло его восприятие и повышало уровень эмоционального вовлечения в происходящее на холсте. Грицюк мастерски играл с формами и цветовыми гаммами, создавая непередаваемую атмосферу, пронизанную смыслом и энергией его персонального видения. В этом контексте его работы становятся междисциплинарным языком, говорящим не только о городской жизни, но и о внутреннем состоянии людей, о том в каком контексте они существуют, и как мир вокруг них влияет на их восприятие самого себя. Произведения Николая Грицюка — это не только отражение реальности, это приглашение к диалогу, стимул к размышлениям и возможность исследовать не только искусство, но и себя в контексте этого безбрежного мира.

Не случайно среди его городских мотивов особое внимание уделяется изображениям машин. Он на赋делял им удивительные образы, наполняя каждую деталь символическим смыслом. Они превращаются в машины-жучки, машины-черепахи и даже машины-насекомые. Эти образы, хоть и порой вызывающие улыбку, все же имеют трогательный подтекст. С другой стороны, в его работах появляется и мрачная сторона механизации — машины-акулы или зловещие механизмы, которые начинают не помогать, а преследовать человека, подчеркивая его уязвимость перед безличной техникой.

С течением времени искусство Грицюка становится все более фантастическим. В его мире возникают машины-хозяева, машины-рабы, а также чудовища, которые вытесняют человека из его жизни. Эти образы являются не просто отражением технологий, но и воплощением страхов, связанных с изменением человеческой сущности в условиях урбанизации. Грицюк искусно соединяет в своих произведениях видимое и невидимое, мечты и реальность, создавая метафизическую ткань, где машинный пейзаж являет собой как поддержку, так и угрозу.

Художник прекрасно впитывал все, что его окружало, создавая метафорические образы, которые служили проекцией его внутреннего мира. В своих городских работах он легко пропитывал впечатления и трансформировал их в уникальные визуальные конструкции. Потоки машин, размыкающиеся улицы и яркие огни города становились ассоциативными образами, напоминающими волчьи стаи или сгустки энергии, готовые захватить разум. Шлемовидные купола храмов оказывались в его интерпретации похожими на металлические шары высоковольтных трансформаторов, а автострады словно уходили в космическое далеко, связуя прошлое с современным.

С накоплением опыта и развертыванием творческого горизонта, неживые предметы его работ начали обретать новые формы и смысл. Грицюк создавал образы, которые балансировали на грани реальности и фантазии, сплетая живое и неживое в удивительных сочетаниях. Природа и техника, старина и современность, свет и тьма переплетались в его метафорах, создавая сложный симбиоз, который затрагивал целые эпохи и культурные пласты. Церковные купола, заводские трубы, витрины магазинов — все это было отражением реального мира, и одновременно скрытого, напряженного пульса жизни в сознании художника.

С накоплением опыта и развертыванием творческого горизонта, неживые предметы его работ начали обретать новые формы и смысл. Грицюк создавал образы, которые балансировали на грани реальности и фантазии, сплетая живое и неживое в удивительных сочетаниях. Природа и техника, старина и современность, свет и тьма переплетались в его метафорах, создавая сложный симбиоз, который затрагивал целые эпохи и культурные пласты. Церковные купола, заводские трубы, витрины магазинов — все это было отражением реального мира, и одновременно скрытого, напряженного пульса жизни в сознании художника.

Каждая новая работа вбирала в себя мозаичный комплекс чувств и мыслей, предоставляя зрителю возможность попробовать осознать то, что скрывается под поверхностью. Грицюк не просто изображал окружающее его пространство, он умело провоцировал диалог с ним. Его произведения становились неким пространством, в котором проходило сопоставление человеческой сущности и машинной механики, самоуничтожающего разума и веры в нового человека. Новизна его подхода делала город не просто фоном, а живым существом, с которым художник общался на равных, задавая вопросы о будущем и о месте человека в этом быстро меняющемся мире.

Грицюк привносил в свои работы личные переживания и общественные вопросы, создавая многогранные портреты мегаполиса. Его картина становилась местом столкновения внутреннего мира человека с реальностью, с которой встречается каждый, кто живет в городе. Он осознавал, что каждый график на его холстах — это не просто линия, а ритм жизни, который диктует свои условия. В каждом штрихе слышались гулкие шаги прохожих, проезжающих автомобилей и чьи-то тонкие романтические мечты, запечатленные в знойных лучах солнечного света. Эти нюансы артист переосмыслял и перерабатывал, создавая уникальную симфонию, отражающую массивную реальность урбанизации.

Грицюк умело соединял элементы, создавая интригующие и порой противостоящие друг другу образы. С каждым произведением он вооружался новыми идеями, исследуя место своего существования в центре урбанистической симфонии. Его акварели удивительно точно передавали настойчивый ритм городской жизни — это были не только изображения, но и эмоциональный отклик на ту динамику, что окутывала каждого человека в этом многогранном и часто тревожном мире.

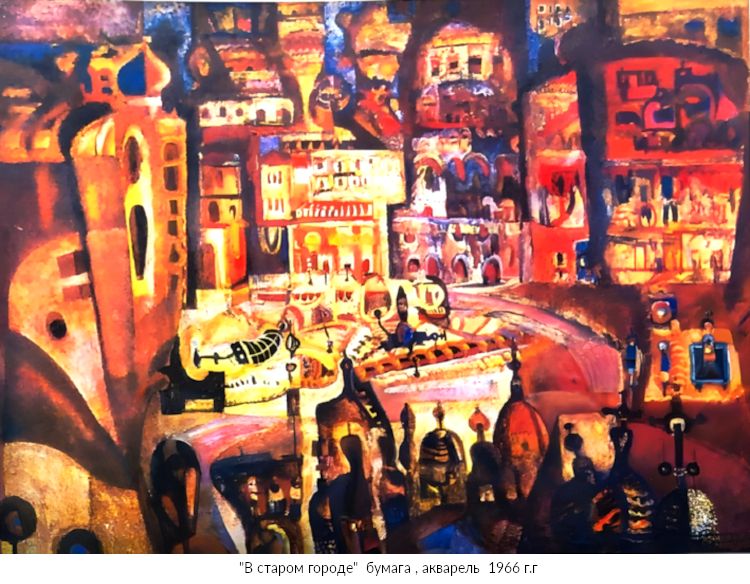

В более поздние годы художник начал "соединять", "сталкивать" и "переплавлять" в своем сознании не просто отдельные предметы, а целые исторические эпохи и национальные традиции. В его творческом процессе смешивались элементы различных культур и времен, что приводило к созданию произведений, в которых события нескольких столетий могли сосуществовать в одной композиции, как, например, в работе "В старом городе". Несмотря на критику, звучавшую в его адрес по поводу формализма, Грицюк не только не отказывался от экспериментов, но и все смелей уходил от натуры, стремясь к яркому, беспредметно-декоративному и насыщенному цвету творчеству.Существует мнение, что именно "провинциальная" прописка художника сыграла значительную роль в таком необычном направлении его художественного развития. Пребывая в Москве, он мог бы непроизвольно стремиться к общению с уже известными и признанными современниками, подражая их стилю и подходам. В Новосибирске, однако, он находился в иной культурной среде, где взаимодействовал с учеными из Академгородка — некоторыми из которых уже знакомы в тот момент. Это взаимодействие с умами, обладающими абстрактным и ассоциативным мышлением, resonabely откликалось в самом Грицюке. "Мне интересно с физиками, — рассказывал он. — Они мыслят самостоятельно и не боятся говорить то, что думают". Как и его научные товарищи, он стремился преодолеть границы своего понимания, сочетая синтез и анализ как свои основные инструменты, с помощью которых пытался понять окружающий мир.

В искусстве Грицюк подходил к задаче так, как это делают ученые в лабораториях, расщепляя живую материю на составные части и пытаясь проникнуть в суть — в орган, клетку или даже ядро. И после того, как он завершал свои размышления в мастерской, он выходил на улицы города, вслушиваясь в его дыхание и погружаясь в динамичную, порой тревожную реальность.

В поздних работах художника образ женщины стал ужасно значимым — это символизировало страсть, творческий порыв и стремление к познанию, которые были с ним до конца его дней. Обретение мастерства для Грицюка означало способность быть разным. В его творчестве сосуществовали несколько художников: реалист, фантаст и сказочник. Он воспринимал мир объемно, многопланово и многослойно, каждый аспект и срез жизни находили свое выражение в его работах.

Грицюк стал не просто наблюдателем, а активным участником художественного процесса, позволяя своим внутренним диалогам формировать произведения, которые значительно обогащали культурный контекст своего времени. В его картинах отражалась не только индивидуальность художника, но и мощные социальные потоки, пронизывающие современное общество. И каждый штрих, каждая форма становились олицетворением искренних чувств, эмоций и размышлений.

Тревоги и скорби, печали и несправедливости находили у Николая Демьяновича Грицюка отклик в самом сердце, поскольку он сам всегда был отзывчивым и чутким художником. Трагические события, такие как политические волнения в Чили или военные конфликты на других континентах, не могли оставить его равнодушным. На его душу ложилась тяжелая ноша бедствий, происходящих в отдаленных уголках планеты. Особенно остро он воспринял печальную новость о гибели советских космонавтов, что побудило его создать сильную и трогательную работу в их память. Разбившаяся космическая капсула для него была не просто летательным аппаратом, а символом безмерной скорби и множества жизней, которых больше нет. Она стала образом, в который вплетались судьбы людей из разных исторических периодов. Из поврежденной оболочки летательного аппарата, поднимающейся в пустоту, будто вырывались души, стремящиеся к познанию бесконечности и вечности. Вместе с ними уходили изображенные на холсте диковинные существа, предметы разных эпох и мистика, полная неизвестных символов.Капсула в невесомости словно поддерживалась большим, крепким рукой, что придавало уверенности в том, что даже в хаосе есть смысл и порядок. Печаль и скорбь, выраженные в этом произведении, сопоставлялись с настойчивым стремлением художника осмыслить мир, в котором каждое поколение внезапно исчезает, оставляя за собой лишь след. Николя занимался попытками преодолеть земное притяжение, стремился к состоянию невесомости как к метафоре стремления к вечно важному — осознанию времени и пространства в их истинной бесконечности.

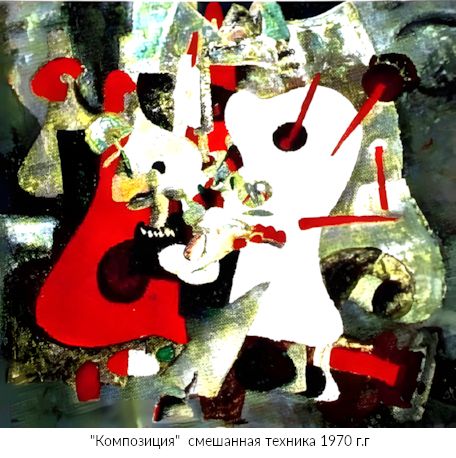

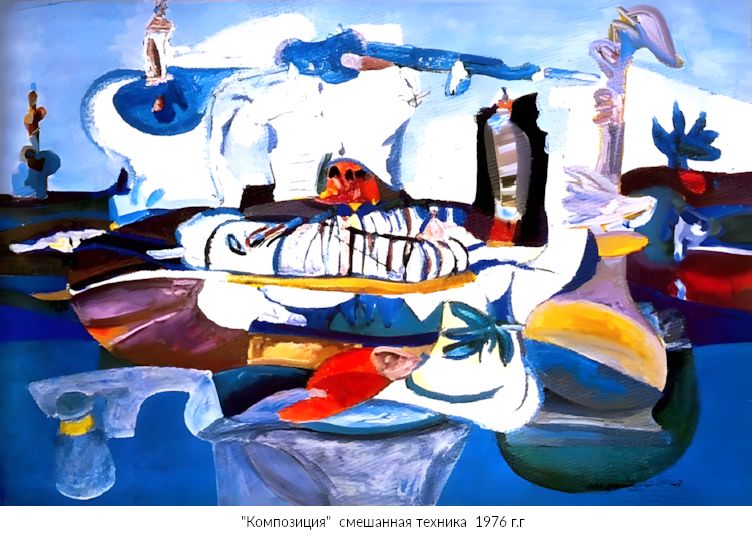

С накоплением опыта и мастерства, в частности с середины 1960-х годов, Грицюк все более уходил от натурного письма, проявляя интерес к загадочным предметам и фантастическим образам. Творческие листы обретали характер необычайного, здесь появлялись экстраординарные вещи, создающие атмосферу загадочности и новизны. В своих работах он мастерски играл с цветовыми сочетаниями, обращаясь к глубокой эмоциональной стороне творчества. Каждый штрих не просто подчеркивал, но и передавал ритм и настроение картины; комбинация нервных, неприземленных линий с мягкими и легкими формами превращалась в удивительный танец красок и форм. Цвет стал для художника посредником, с помощью которого он выражал любые идеи, чувства и мысли. Он мог сообщить зрителю настроение каждой своей работы, придавая ей динамику, полную внутренней энергии и жизни.

Когда светлое мировосприятие уярилось в сгущающиеся драматические тона, изображения становились совсем мрачными. Композиции воспринимались как неуравновешенные и тревожные, а ритмы фигур и цветовых пятен становились беспокойными и нервными, что добавляло作品 особую глубину и смысл.

Одновременно Грицюк умел передать и праздничное мироощущение, столь характерное для русского фольклора и культурных традиций. В его работах, отмеченных фольклорными мотивами и традиционными предметами быта, проявлялась радость и светлое необычное видение, превращая его картины в настоящие праздники для глаз. Эти композиции отличались яркими, фантастическими образами и выразительным ритмическим строем, наполняя зрителя ощущением света и счастья.

Каждое его произведение становилось живым диалогом с окружающим миром, в котором отражались не только его личные внутренние переживания, но и широкие социальные и культурные аспекты. Задавая вопросы о человеке и его месте во вселенной, о том, как он взаимодействует с окружающим пространством, Грицюк создавал глубокие мозаики человеческой души, художественные эквиваленты разнообразных эмоций и чувств.

Художник редко обращался к портретной живописи, не изображал конкретные лица, однако глубоко проникая в человеческую природу, умел передать богатство душевных переживаний. За каждым его фантасмагориями скрывается реальный человек, со всеми его стремлениями, порывами и внутренними конфликтами. Творчество Николая Грицюка, безусловно, нашло бы отклик в современном мире. Быстрая смена событий, социальные изменения и эмоциональные взлеты нашего времени стали бы истиной лакмусовой бумажкой, которая обнажила бы множество нюансов и особенностей человеческого существования.Каждая работа Грицюка наполнена глубоким смыслом, который позволяет зрителю размышлять о жизни, о ее многогранности и сложностях. Он словно ведет диалог с человеком, заставляя его задуматься о том, что скрывается за привычными формами, за повседневностью. За кажущейся простотой образов скрывается великая глубина, поэтому его творения оказываются не просто визуальным восприятием, но и своеобразным путеводителем в мир эмоций и психологических состояний.

Обращаясь к современным вопросам и проблемам, Грицюк скорее всего отразил бы не только индивидуальные переживания, но и общественные изменения, проникая в суть социальных противоречий. Его выразительный стиль возможности выделить такие моменты, как фрагментация жизни, разрыв между привычным и новаторским, внутренний конфликт окружающего человека. В его работах можно увидеть не только индивидуальные драмы, но и массовые настроения, показывающие перипетии человеческих судеб в контексте глобализации и стресса, переноса на лидирующие позиции в обществе.

Как бы он интерпретировал шум и суматоху современных городов, непредсказуемость потока жизни, внутренних вызовов и бесконечных возможностей? Возможно, он бы воспользовался своими привычными средствами выразительности, перенося на холст урбанистические панорамы, насыщенные динамикой и многогранностью, позволяя каждому зрителю почувствовать себя частью этого кипящего мира. Обычные детали, такие как машины, улицы и здания, стали бы не просто фоном, а живыми объектами, каждая из которых несет в себе свою историю и эмоциональную нагрузку.

Грицюк, видимо, стал бы мостом между разными поколениями, художником, запечатлевающим текущие реалии, делая их заметными и значительными. Важно, что его внимание к мелочам позволило бы создать не просто красивую картину, а запоминающийся момент — то мгновение, когда зритель осознает, что он тоже часть этого «механизма». Его искусству не хватало бы ни жесткости, ни равнодушия; более того, оно было бы насыщено теплотой, поиском, стремлением к пониманию.