Для тех, кто ценит красоту и историю. Присоединяйтесь к сообществу ценителей!

Секреты чувственной силы: как ню Зинаиды Серебряковой раскрывает тайную психологию женской красоты

Когда последний раз вы смотрели на шедевр и ловили себя на мысли, что видите что-то большее, чем просто изображённое? Бывает ли у вас ощущение, что за тончайшей кожей мазков прячется целая вселенная?

Коллекция ню Зинаиды Серебряковой — не просто серия портретов, это зашифрованная хроника эпох, личных драм, поисков собственной красоты и смысла женственности.

Почти все знают Серебрякову благодаря её знаменитому автопортрету «За туалетом», где она юна, свежа и застенчива. Но мало кто догадывается, что настоящая тайна её искусства — в изображении обнажённого женского тела.

И если вы читаете эти строки, то захватили билет в совершенно особое путешествие: сейчас мы приоткроем занавес в мастерскую Серебряковой, где не смущение, а тонкая, свободная женственность становится главным предметом вдохновения и серьёзного разговора.

Воплощение красоты: ню как философия и вызов времени

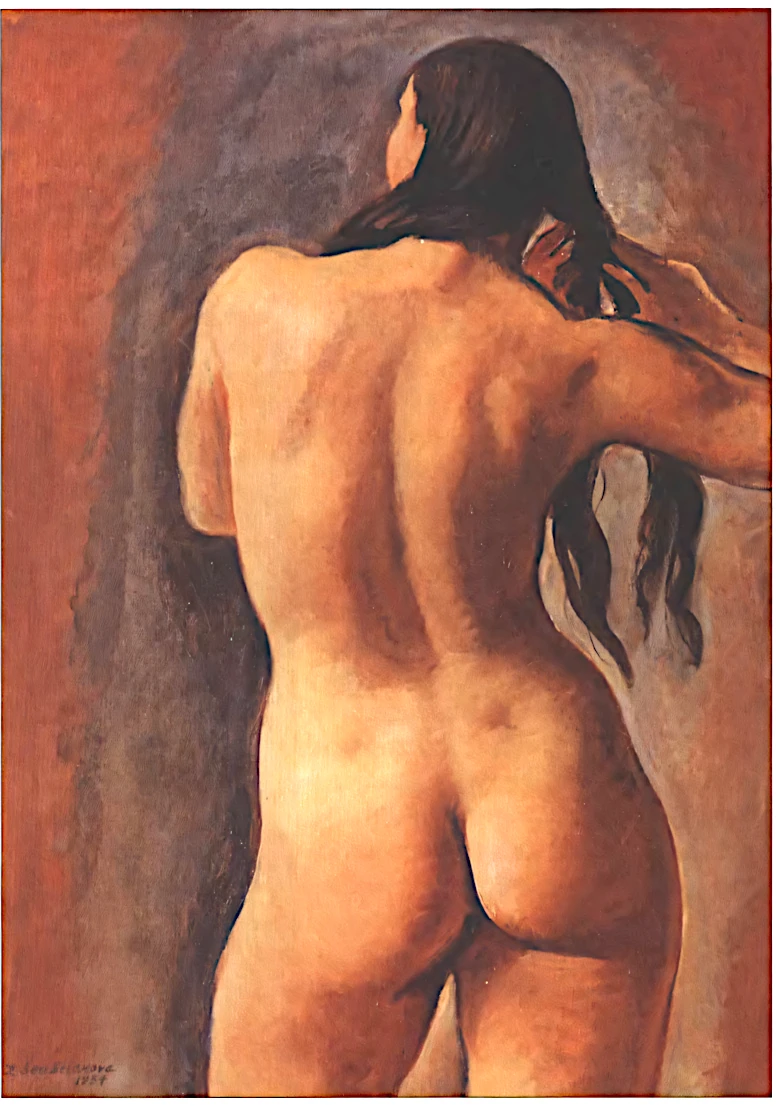

Представьте себе пыльную петербургскую мастерскую начала XX века, смешанный запах масляных красок и ванили, мягкий северный свет скользит по обнажённой спине натурщицы.

В этот момент Серебрякова ищет в женском теле не только гармонию форм, но и философию красоты, где всё подлинное, реальное, глубоко человечное. В отличие от современников, Серебрякова не позволяет себе фривольности — её ню строгие, аскетичные и при этом волнующие.

Она будто обращается к вечному, не позволяя случайному взгляду превратить женское тело в объект – напротив, делает его символом внутренней свободы.

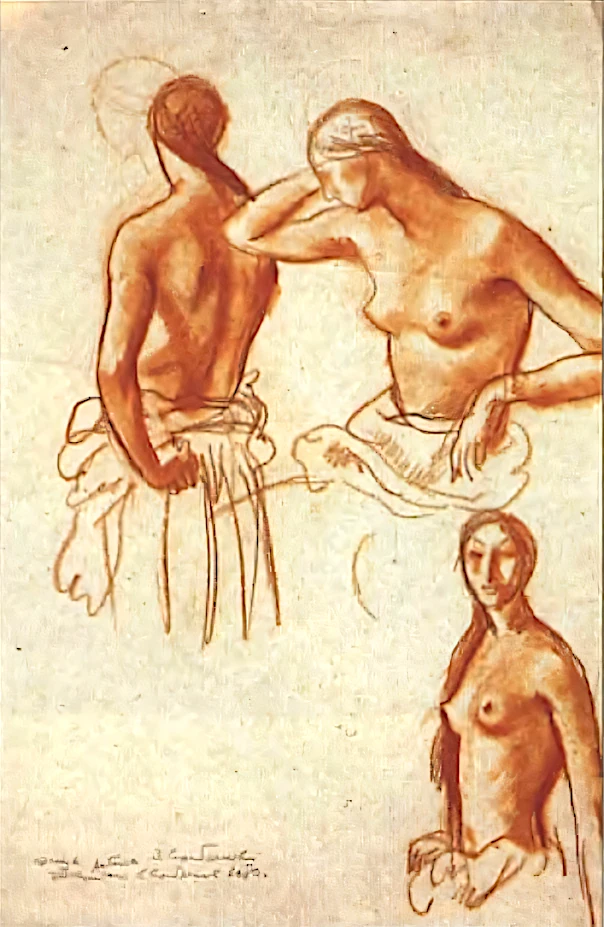

В начале своего творческого пути она изображает и мужчин: хранящиеся в Русском музее карандашные наброски намекают на старания передачи правды анатомии. Но довольно быстро художнице становится ясно: тема женской натуры раскрывает другой пласт её души. Женское тело для неё — не только форма, но и метафора жизни, силы, таинственного спокойствия. Да, импрессионисты учат видеть живописность света; да, символисты ищут скрытые значения. Но Серебрякова впереди: она возводит ощущение женского начала в независимую ценность.

Традиция и бунт: ню Серебряковой сквозь призму эпох

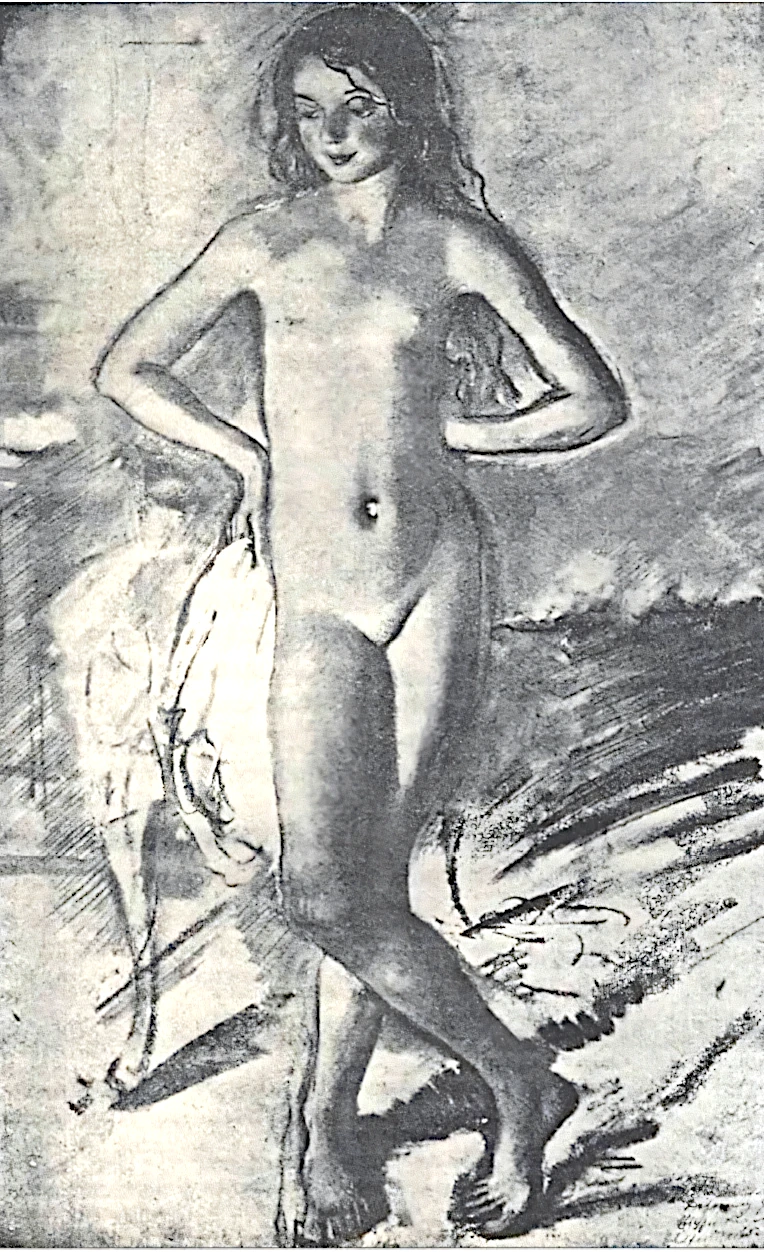

«Купальщица», написанная Серебряковой в 1911 году — словно тихая революция. Нет марок особой аристократичности, нет намёка на подглядывание. Внутри — смесь классицизма и импрессионизма: фигура гладка и статична, как античная статуя, но фон пульсирует солнечными бликами. Кажется, что молодая женщина на картине осторожно дарит зрителю доверие, а не бросает вызов – редкий психологический ход.

Но самое радикальное в работе — новое, абсолютно неагрессивное отношение к обнажённости. Серебрякова отказывается от фетиша эротичности: купальщицы в её картинах не экзотичны, а понятны и близки, почти домашние. Они смотрят на мир так, как женщина смотрит на саму себя утром в тишине комнаты. Психологи называют это «состраданием к себе»: принятие тела без наказания, без стеснения, с любовью, пусть иногда и с лёгкой грустью.

В 1913-м появляется грандиозная «Баня»: сплетаются страсть к классике и народные корни. Здесь нет атлетических тел — Серебрякова находит монументальность в обобщённых формах простых женщин, не идеализируя, но запечатлевая их словно колонны древнего храма русской повседневности.

Картина построена на парадоксе: женские фигуры просты и безыскусны, но индивидуума в них будто больше, чем в театральных образах модерна. Так рождается стиль, который позже обозначат как неоклассицизм — реалистичный, но одухотворённый.

Искусство на стыке катастроф: диалоги с будущим

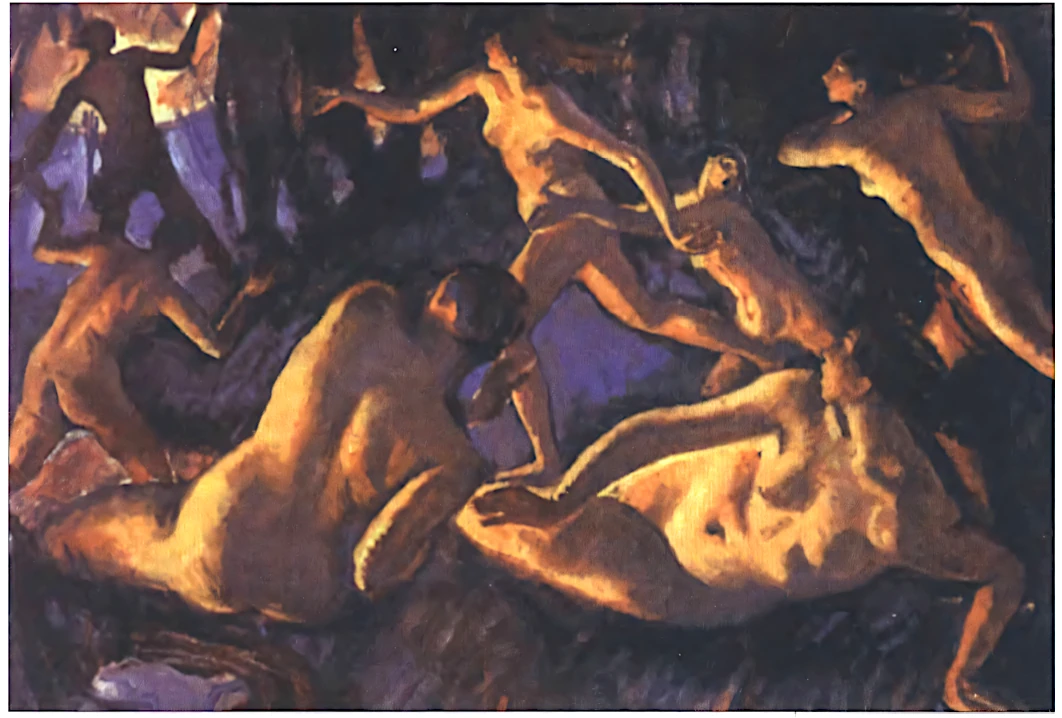

Приближается буря 1917-го. В мастерской Серебряковой растёт тревога: начата загадочная «Диана и Актеон», где древний сюжет вдруг обретает трагическую современность. Позы напряжённые, цвета ломкие, атмосфера трещит от страха и предчувствия беды. Потому никто не может окончательно истолковать этот холст: здесь миф становится личной исповедью и коллективным кошмаром. Серебрякова не завершает картину — так сильна буря чувств, сорвавшаяся внутрь живописи.

Это не случайно: XX век ломает прежние смыслы искусства. Красота перестаёт обещать исцеление; трагизм становится навязчивым тоном времени. «Диана и Актеон» — как будто предвестие всех утрат, которые ждут художницу: гибели мужа, эмиграции, утраты дома, родины, привычного уклада.

Но именно в теме ню Серебрякова находит последний островок уцелевшей гармонии. Её женщины напряжённы, их взгляд — пронизывающий, почти вызывающий: «Почему именно мы — символ утраченного рая?»

Париж, Африка и тот самый французский шарм

После эмиграции во Францию, в 1920-х, происходит видимая мутация стиля: мастерство обнажённого тела получает новый драйв. В Париже Серебрякова не оправдывается больше классическими сюжетами: женское тело — это теперь самодостаточная вселенная, без маскировок и аллегорий. Оттени женственности становятся всё насыщеннее: уходит стеснение, появляется откровенная сила. Когда на одной из картин спящая натурщица чуть склонила голову, а на другой — зарубежная «марокканка» парит в потоке тёплого света, видно: восторг и боль обрели французский шарм.

Особый этап — марокканская серия, рождённая в сотрудничестве с бароном Броуэром. Африканский колорит, золотистые и синие тона, экзотика стиля ар деко дарят работам другое дыхание.

Критики сравнивают Серебрякову с Матиссом, но у неё другие приоритеты: она не столько преображает натуру, сколько растворяет в ней своё трепетное восприятие женского состояния — миг ускользающего счастья.

На её марокканских девушек смотрят с восторгом и французская публика, и русские эмигранты: в каждой тонкой линии — лёгкость и огонь одновременно.

Против времени: культивация ню и прощание с утопией

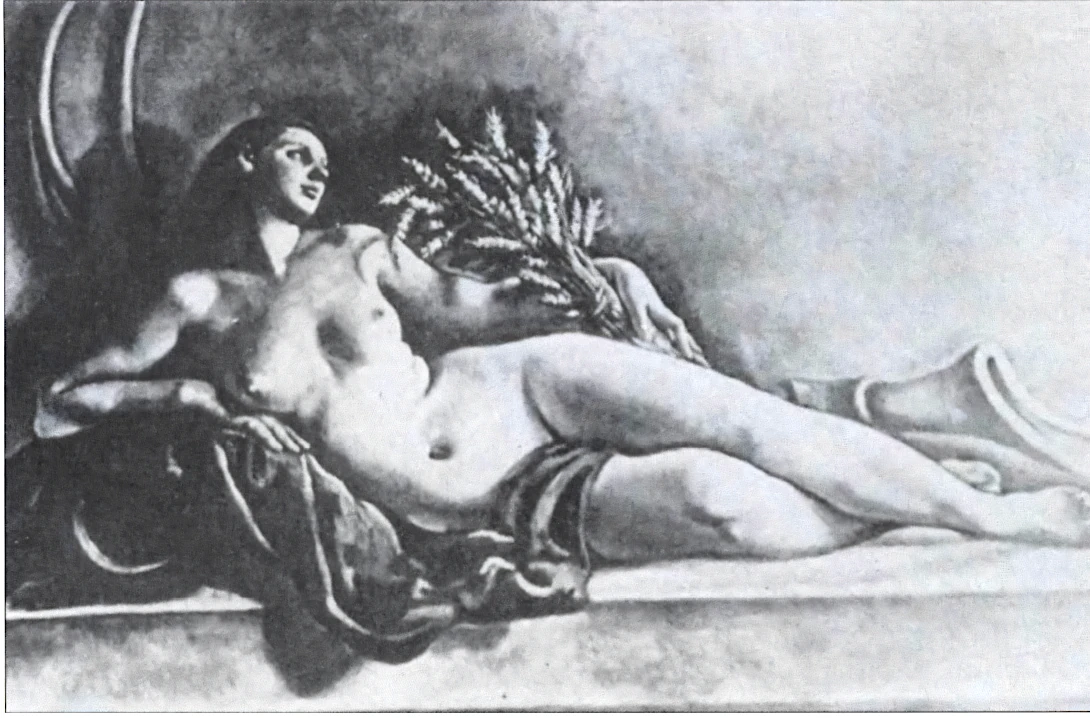

Парижский период — не только освобождение темы, но и её множество вариаций. В доме Броуэра Серебрякова рисует панно с аллегориями — её муза преобразует «Правосудие», «Искусство» и «Свет» в молодых обнажённых женщин. Девушки утратили былую застенчивость, обрели игры светотени, уверенность своих торсов.

Но везде остаётся органичная естественность:

- Ни одной гротескной позы

- Никаких деланных страстей

- Всё живо, всё наполнено ожиданием.

Современники удивлялись: разве можно так писать ню?

Без фильтра идеализации, но в то же время — без намёка на вульгарность. Это новое русское великое молчание, наполненное винтажной элегантностью. Серебрякова сохранила верность ню до конца — даже тогда, когда большинство художников уходило в символические пейзажи, натюрморты или иллюстрации. Женское тело для неё — древо жизни, икона времени и личная исповедь.

Эстетика повседневности: искусство жить «здесь и сейчас»

Картины поздних лет — это уже не образы идеала, а гимн практике бытия. Обнажённые модели спят, едва улыбаются, остаются погружёнными в себя. В них нет больше хрупких надежд на всеобщую гармонию — только радость мимолётного момента: принятие себя и мира вокруг. Рука художницы свободна, мазок — точнее, чем прежде. Серебрякова пишет для себя и своих дочерей, как будто хочет остановить время любви и жизни.

Поздний ню Серебряковой — урок зрелости: настоящая красота не может предотвратить революции и утраты, но она способна быть тихим островком счастья, даже если мир вокруг рушится. Так исчезает утопизм, и рождается простое счастье. Девиз «искусство ради искусства» меняет адрес: не в будущее, а в безмолвное сегодня, «здесь и сейчас».

Эхо столетия: чего учат нас обнажённые Серебряковой?

Сегодня ню Серебряковой — не просто дань старым традициям. Это зеркало для нас самих: наша уязвимость, принимающая себя, и внутренняя сила, которой не нужно кричать. Смелость обнажиться — быть на виду, но одновременно хранить свою загадку — вот что завораживает в этих работах.

Очарование ню Серебряковой в том, что оно приглашает к собственному диалогу: а как мы смотрим на себя?

Какую красоту мы ценим, и какую — боимся признать?

Картины Серебряковой удерживают перед глазами зрителя не голое тело, а тайну выбора быть собой несмотря ни на что. Перед её незавершённой «Дианой и Актеоном» можно задержаться дольше: может быть, в этом взгляде и есть самое честное искусство — смотреть на боль, красоту, утрату и любовь открытыми глазами.

....

Каждое новое поколение читает Серебрякову заново. И каждый по-своему отвечает на вызов её спокойной, уверенной, иногда грустной женственности.

А какая картина помогла вам принять себя?

Было ли среди работ Серебряковой такое произведение, после которого вы посмотрели иначе на зеркало или на любимого человека?